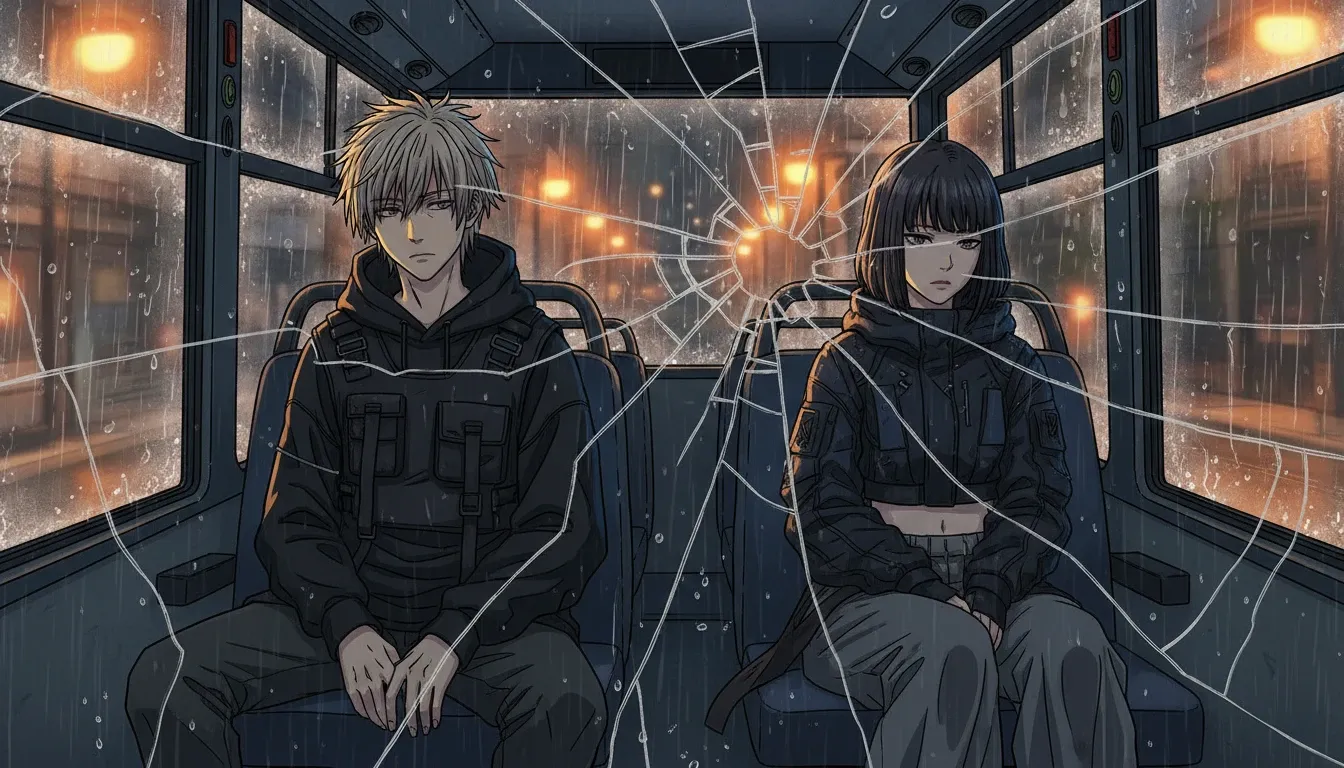

Сцена ночного автобуса, пропитанного дождем, освещенного натриевыми лампами. Внутри два персонажа, вдохновленных Канэки Кеном: стройный молодой человек с обесцвеченными волосами цвета выбеленного дерева в длинном черном худи и асимметричном безрукавке, и женщина в широких легких брюках с многослойной укороченной курткой. Атмосфера мрачная и интимная, демонстрирующая их авангардное уличное слияние, воплощающее чувство незавершенной идентичности. Интерьер автобуса наблюдается через треснувшее зеркало, отражая их образы на фоне запотевшего окна, вызывая истории городской стойкости и скрытых эмоций.

Последний автобус имеет свою собственную погоду.

В 1:17 ночи дождь не падает, а прилипает — капли на лобовом стекле, медленный слизистый блеск вдоль лопаток стеклоочистителей. В кабине пахнет мокрой шерстью, кофе из торгового автомата и легким металлом монет, согретых в карманах. Я проехал этот ночной маршрут пятнадцать лет, достаточно долго, чтобы знать, что дневной свет обманывает: он редактирует людей. Ночью, под натриевыми лампами, которые делают все желтым, незнакомцы перестают притворяться, что они единичны. Они становятся многослойными — от усталости, от голода, от того, что не сказали на работе.

Я держу старый кассетный магнитофон под сиденьем, завернутый в полотенце, чтобы он не дребезжал. У него треснувшая кнопка воспроизведения и такой шипящий звук, который больше не купишь. Я нажимаю «REC», когда автобус выдыхает на каждой остановке, и двери открываются, как ребра. Я говорю себе, что не собираю сплетни. Я собираю самые истинные истории города: те, что происходят в движущейся коробке, где никто не ожидает, что его запомнят.

Сегодня ночью истории приходят одетыми как Канэки Кен.

Не костюм, не парик для конвенции. Что-то более тихое: уличное слияние, которое было вытащено через авангардный гардероб, пока не начало рваться по швам. Первый парень, который заходит, стройный, может быть, двадцати лет, волосы бледные от аптечного осветлителя — не белые, а цвета выбеленного дерева. Он носит черное худи, которое достаточно длинное, чтобы скрыть его руки, но подол неровный, как будто его порвали из-за решения. Сверху безрукавка с одной опущенной плечевой частью, асимметричная и упрямая; ткань матовая, жаждущая, как некоторые текстильные изделия, которые пьют уличный свет, а не отражают его.

Он садится на заднем сиденье, где обогреватель слабейший. Окно рядом с ним достаточно холодное, чтобы дышать в туман. Он не смотрит на свой телефон. Он смотрит на свое отражение так, как люди смотрят на воду, когда не доверяют своей глубине.

Две остановки спустя заходит женщина, напевая что-то, что не совсем песня — скорее, нить, протянутая через зубы. Она носит широкие брюки, которые колышутся, когда она идет, такие, что ловят воздух, как паруса; под флуоресцентными огнями автобуса ткань вспыхивает легкой сеткой, как будто ткань помнит чертеж. Ее верх состоит из слоев: укороченная куртка с жестким воротником поверх более длинной внутренней части, которая выглядывает полосками, одна сторона длиннее другой. Силуэт Канэки, если бы Канэки вырос в Сибуя и научился прятать боль в архитектуре.

Она садится на сиденье напротив парня и говорит тихо, никому конкретно: «Мода — это управление голодом». Затем она смеется один раз, сухо, как бумага.

Я наблюдаю за ними в зеркале. Зеркало — плохой бог: оно видит все, но ничего не понимает. Тем не менее, оно показывает мне, как они одеты, как будто им пришлось восстановить свои тела из остатков. Уличная мода дает им знакомое — худи, карманы для груза, кроссовки, которые знают вкус бетона. Авангардные слои дают им разрешение выглядеть незавершенными, выглядеть так, как будто они все еще становятся.

И это история Канэки, не так ли? Мальчик, сшитый в другой аппетит, вынужденный носить противоречия, пока они не станут кожей.

В 2:03 ночи автобус поднимается на мост, где река — черная лента. Неон города разбивается на треснувшие цвета на воде. Мужчина в костюме, слишком тесном в плечах, заходит и пахнет призраками сигарет. Он садится за ними и говорит в воздух, как будто воздух — его коллега.

«Они закрыли это», — говорит он. «Последний магазин запчастей. Не сеть. Тот, который все еще мог делать старые крепления для генераторов. Владелец плакал, как будто кто-то умер».

Напевание женщины прекращается.

«И что дальше?» — спрашивает парень, и его голос осторожен, как будто он наступает на стекло.

Мужчина в костюме пожимает плечами. «Тогда ты перестаешь поддерживать вещи. Ты заменяешь их. Или притворяешься, что они тебе не нужны, пока они не перестанут двигаться».

Я немного сильнее нажимаю на акселератор. Двигатель отвечает знакомым низким недовольством, как будто кто-то откашливается. Я знаю, что он имеет в виду. Три зимы назад последняя небольшая фабрика в нашем районе, которая обрабатывала ремни кассетных магнитофонов, закрылась. Никакого объявления — только рукописная записка и отключенный номер телефона. За одну ночь мой магнитофон стал музейным экспонатом. Мне пришлось научиться резать резинки из велосипедных камер и склеивать их в петли своими неуклюжими руками. Это работает, в основном. Иногда пленка идет слишком быстро, и печаль города становится чирикающей, абсурдной и яркой. Но я все равно его держу. Когда старая система рушится, ты можешь либо оплакать ее, как настоящий гражданин, либо стать scavenger с клеем под ногтями.

Парень в слоях Канэки наклоняется вперед. «Если последнее место исчезнет… последняя вещь, которая позволяет тебе поддерживать свою жизнь… что ты будешь делать?»

Женщина отвечает, не глядя на него. «Ты строишь новый голод. Или позволяешь голоду построить тебя».

Снаружи уличные фонари проходят в равномерном пульсе, кардиограмма для тела, которое отказывается спать.

Их стиль в этот момент кажется мне понятным. Асимметрия — это не просто «дизайн». Это решение, принятое под давлением: когда одна сторона твоей жизни отрезана, ты учишься балансировать с тем, что осталось. Слои — это не просто «тренд». Это изоляция. Это переносная комната. Худи под укороченной курткой под драпированной безрукавкой — каждый слой — это разный вид разрешения: прятаться, открываться, защищать, провоцировать.

Маска парня не буквальная, но я все равно ее вижу. В том, как он держит подбородок вниз, в том, как капюшон обрамляет его лицо, как затененная челюсть. Маска гулей Канэки — это рот, которому нельзя доверять. Уличные версии этого появляются в виде высоких воротников, принтов банданы, ремней, которые застегиваются без практической причины, кроме этого: они заставляют тебя чувствовать, что ты можешь держать себя в руках.

В 2:41 ночи, у остановки рядом с тихим парком, заходит девушка с продуктовой сумкой. Она пахнет зеленым луком и холодным воздухом. На ней длинная белая рубашка под черной налоб