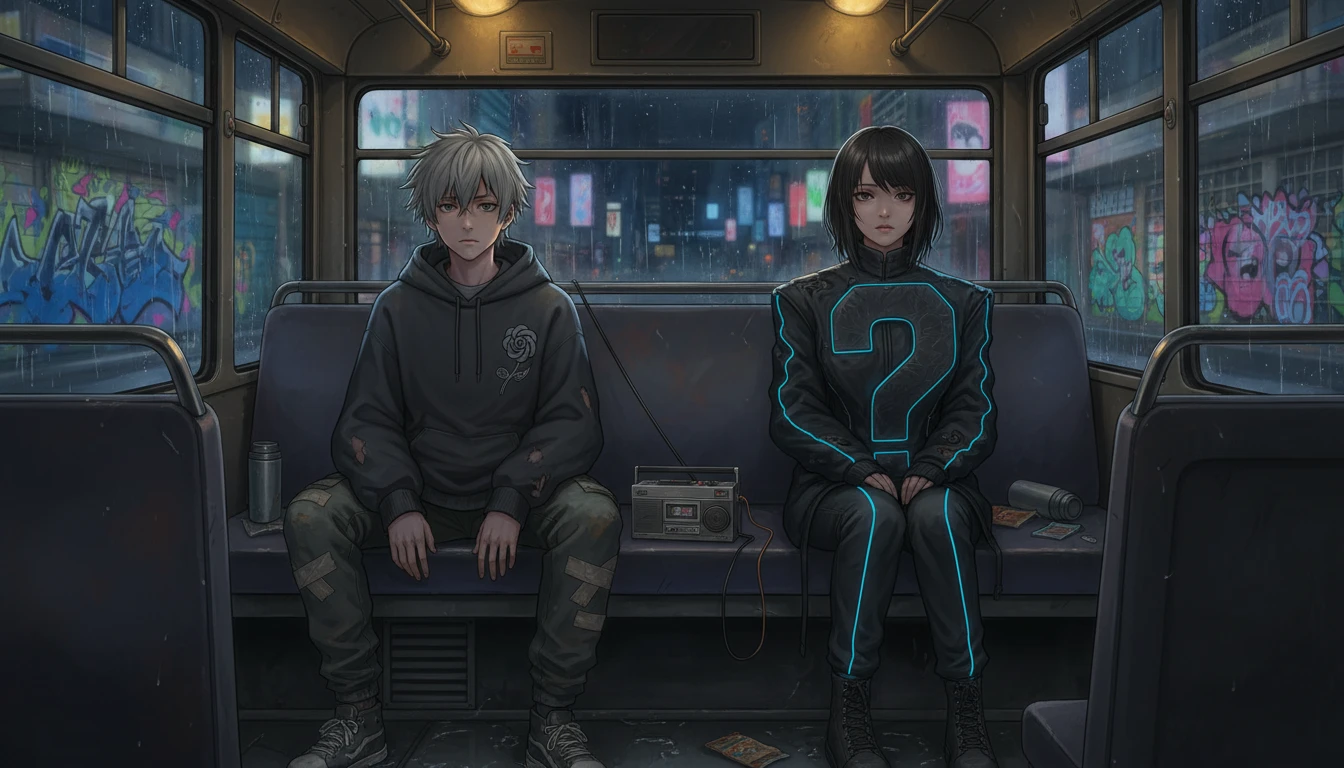

Тускло освещенный интерьер автобуса в полночь, в котором мальчик в сером худи с изношенными рукавами и цветком, вышитым на груди, и девочка в структурированной куртке в форме вопросительного знака. Атмосфера мрачная, с теплыми желтыми огнями в салоне и дождливым городом за окном. В деталях — уличная одежда с пятнами соли и прозрачный скотч на cargo-брюках, передающие суть уличной моды и авангарда. Автобус окружен городским граффити, на сиденье лежит кассетный магнитофон, намекающий на нерассказанные истории и шепчущие голоса. Сцена сочетает стили аниме-персонажей с реалистичными текстурами и окружением.

Последний автобус пахнет мокрой шерстью и пылью от тормозов. Так было всегда. Пятнадцать лет ночных маршрутов научили мои ладони текстуре руля так, как портной учится ткани — через трение, через повторение, через тихое обещание, что что-то зацепится, если потянуть слишком сильно. Над головой гудит салонный свет, усталый и желтый, а город скользит мимо окон, как длинная, наполовину стертая подпись.

Я вожу с одним ухом на двигателе, а другим — на людях.

В подстаканнике, под распечатанной картой маршрута, которая размякла от сгибов, я держу старый кассетный магнитофон. Маленькая вещь, поцарапанная, как уличный бордюр. Я никогда не направляю его на кого-то. Я просто позволяю ему впитывать воздух — разговоры незнакомцев, скрип кроссовок по резиновому полу, кашель, который пытается притвориться, что это не одиночество, внезапное смелое пение, которое появляется, когда последний автобус также является последней аудиторией.

Некоторые ночи, когда автобус останавливается и выдыхает двери, холод снаружи врывается внутрь и заставляет внутри ощущаться, как будто задерживаешь дыхание. В такие моменты я слышу моду наиболее четко. Не ту, которую видишь в глянцевых витринах — это та, что прилипает к телам, которые слишком долго не спали. Уличная мода в 1:17 ночи имеет пятна соли. Авангард в 2:03 ночи имеет булавки, которые уже доказали свою преданность.

Сегодня ночью в автобусе есть мальчик в худи цвета старой золы. Капюшон надет, но он не прячется; он просто пытается быть обнятым тканью. Его рукава обрезаны неравномерно, это преднамеренная неправильность. Левый манжет распускается в мягкую бахрому, которая касается его костяшек, когда он поправляет ремень. На его груди, едва заметный, как водяной знак, цветок вышит ниткой, которая ловит свет только когда он поворачивается — как память, которая отказывается показываться, пока ты не перестанешь ее преследовать.

Две сиденья позади него девочка носит куртку, построенную как вопросительный знак: одно плечо резко структурировано, другое свисает свободно, как будто одежда не может решить, хочет ли она быть броней или извинением. Ее брюки — cargo, но карманы запечатаны прозрачным скотчем, тем, который используют для защиты этикетки в музее. Ее обувь громкая — толстые подошвы, поцарапанные носки — но она идет так, как будто не хочет разбудить город.

Они не играют в горе. Они шьют его.

Я знаю это чувство. Я наблюдал, как люди несут своих мертвецов в пластиковых пакетах с закусками из магазина и в том, как они не садятся на определенные места, потому что «он раньше сидел здесь». Я наблюдал, как они одеваются как дверь, которую не могут открыть, надеясь, что правильный силуэт может заставить прошлое встать на место.

На кассете катушки шепчут. Магнитофон ловит их голоса в мягком зерне, как будто сам город был припудрен и спрессован.

«Ты когда-нибудь думал», — говорит мальчик в худи, — «что уличная мода — это просто униформа для людей, которые не хотят, чтобы их видели как раненых?»

Девочка смеется, но это тонкий смех. «А авангард — для людей, которые хотят, чтобы их видели как раненых, но на своих условиях.»

На следующей остановке двери открываются. Порыв дождевого ветра. Заходит мужчина, который выглядит так, будто принадлежит к другому виду ночи: чистое пальто, часы, которые сверкают даже под усталыми лампочками, телефон, держащийся как компас. Он сидит прямо, колени выровнены, руки сложены — поза инвестора, которая пытается дисциплинировать даже воздух вокруг.

Его рингтон — метроном. Эффективность, постукивающая ногой.

«Извините», — говорит он никому, но достаточно громко, чтобы автобус простил его. Затем, в телефон: «Мы не можем монетизировать ностальгию. Мы можем упаковать ее.»

Голова девочки наклоняется. Пальцы мальчика в худи крепче сжимаются вокруг ремня. В отражении окна их лица выглядят как наклеенные стикеры — улица и мечта, грубость и дизайн, все наклеено на движущуюся стеклянную поверхность.

Я слышал имя Менма больше раз, чем водитель должен. Не кричали. Не рекламировали. Шептали — как частный пароль. Анохана. Цветок, который мы видели в тот день. Люди упоминают это, когда автобус почти пуст и город перестал притворяться смелым.

Однажды, много лет назад, группа студентов сидела там, где сейчас сидит мальчик в худи. Они передавали одну пару наушников, как будто это чаша для причастия. Время от времени кто-то из них поднимал взгляд к потолку и сильно моргал, как будто пытаясь удержать призрака от того, чтобы он не вырвался наружу. Когда они ушли, я нашел что-то маленькое, зажатое между сиденьем и стеной: сложенный бумажный журавлик, сделанный из обрезка билета. Внутри, написанное аккуратными почерками, была строка на английском, которая не соответствовала остальному почерку: «Я буду найден там, где мы смеялись.» Я хранил его в compartment водителя, пока чернила не побледнели.

Это одна деталь, которую никто за пределами этого маршрута не знает: в дождливые ночи бумажные журавлики, сделанные из билетов последнего автобуса, прилипают к поролону сидений, как будто сам автобус пытается их удержать.

Сегодня ночью инвестор слышит слово «Менма», вырывающееся из уст девочки, и он поворачивается, как будто его пингует алгоритм.

«Извините», — говорит он. «Вы сказали… Менма? Как персонаж? Мы ищем IP-соседние коллаборации.»

Мальчик в худи выпускает дыхание через нос — звук наполовину между смехом и предупреждением. «IP-соседние», — повторяет он, пробуя это как чужую специю.

Руки девочки перемещаются к асимметричному шву ее куртки, беспокойно теребя нитку. «Это не бренд», — говорит она. «Это синяк.»

Инвестор улыбается так, как улыбаются люди, которые никогда не должны были сидеть с чужим горем долго. «Синяки — это данные», — говорит он. «Они показывают, где произошло воздействие. Мы можем строить продуктовые нарративы вокруг воздействия.»

На кассете его слова звучат еще холоднее, обостренные шипением ленты.

Вот вторая деталь, тише и труднее заработанная: три года назад, техно-одержимый — один из тех людей, которые говорят о GPU, как о домашних животных — ездил на моем последнем автобусе шесть