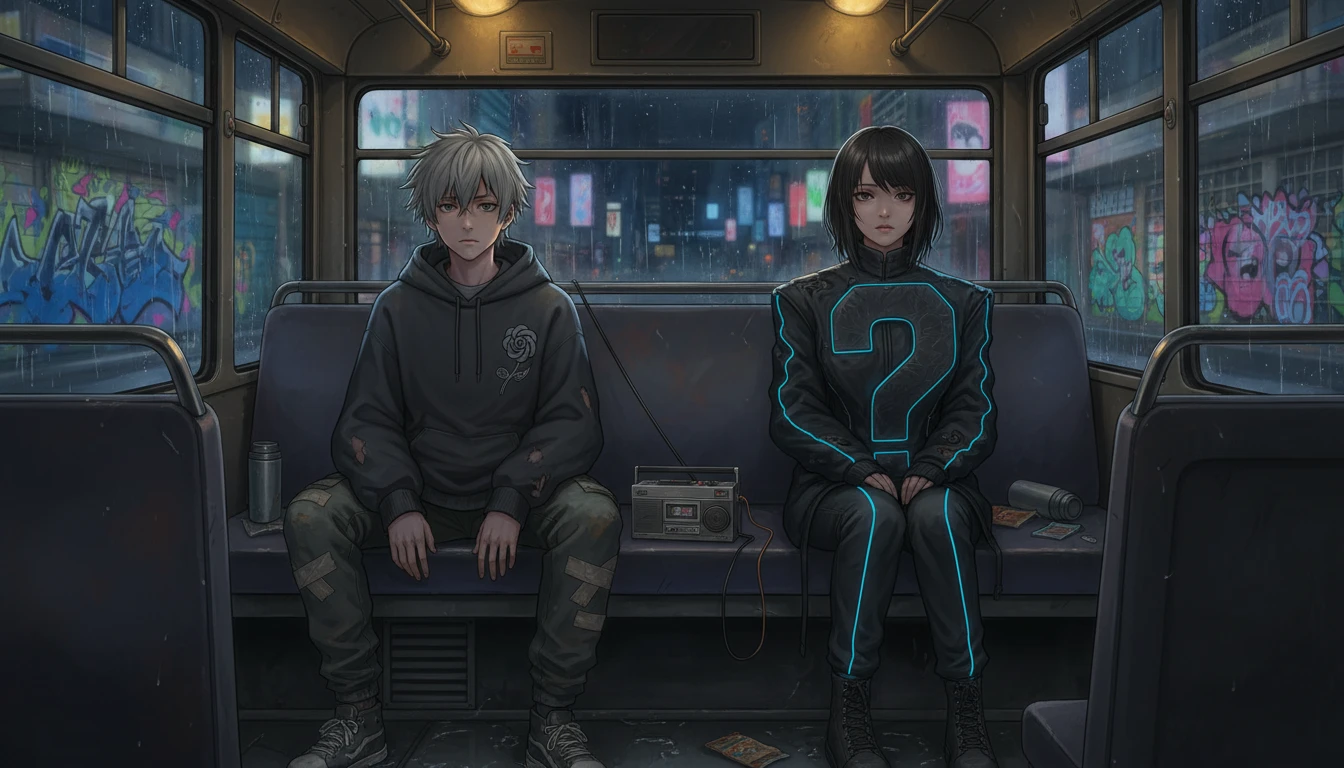

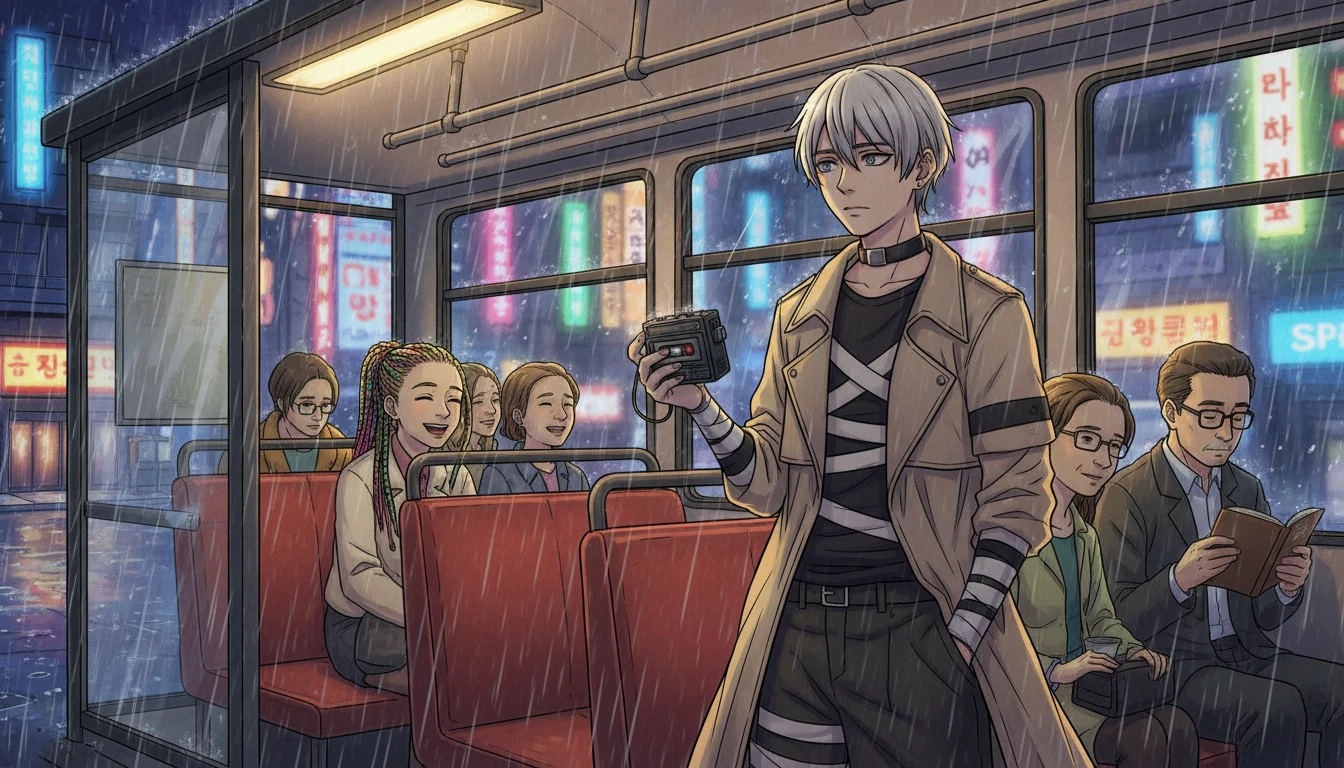

"Эмма из *Обетованной страны* в авангардной уличной одежде, с яркими силуэтами и многослойным хаосом. Смешение объемных нейлоновых вещей ярко-красного и черного цвета, текстурированных теплым хлопком и матовой технической курткой. Сцена в слабо освещенной городской студии, тени танцуют вокруг абстрактных инсталляций. Атмосфера наполнена намеками на пропитанные дождем ткани, с замысловатыми деталями, такими как поцарапанный линолеум и треснувший кассетный магнитофон поблизости, вызывая ностальгию и надежду."

Моя студия — это каталог, который нельзя просматривать пальцами.

Вы входите, и первое, что вас встречает, это не приветствие, а температура: легкий холод нержавеющих стальных ящиков, теплое животное дыхание пробковых пробок, сладковатый шорох бумаги для записей, сложенной как тонкие кости. Я не создаю духи для толпы. Я создаю образцы запахов — запечатанные флаконы, которые хранят год, комнату, конкретный час. Интернет-кафе 1998 года: разогретая чашка лапши, нагретый пластик, никотиновый лак на клавиатурах. Сарай бабушки в сезон сливы: влажная солома, ржавые гвозди, ферментированная рисовая шелуха, медленно зеленеющий мох.

Сегодня меня просят о другом образце: Эмма из Обетованной страны — не как ностальгия, не как фанатизм — а как наряд, который можно услышать и почувствовать: авангардная уличная одежда, многослойный хаос, яркие силуэты. Эмма, которая бегает с открытым ртом и глазами шире будущего. Эмма, чья надежда не мягкая свеча, а сломанный светящийся палочка — синяка, химическая, упрямая.

Я начинаю так, как всегда: позволяя воздуху выбрать первую ноту.

Шелест нейлона, как флаг, разрезанный на полоски. Запах дождя, пойманного в синтетических волокнах — чистый, почти стерильный, пока не согревается на коже и не становится слегка кислым, как внутренность рюкзака после спринта. Объемные рукава хлопают по ребрам. Ткань становится перкуссией. В моей голове она уже в движении: красно-оранжевый пульс под черной оболочкой, асимметричный подол мигает, как предупреждающий свет на пешеходном переходе.

Многослойный хаос — это не беспорядок; это погода. Вы стоите неподвижно, а наряд движется вокруг вас, маленький климат. Я сначала ощущаю внутренние слои: хлопковая петля, согретая телом, призрак крахмала, солоноватая сладость от высохшего пота, который никогда полностью не покидает худи, сколько бы раз его ни стирали. Затем внешний слой: техническая куртка, матовая и упрямая, пахнущая фабрикой — горячие резиносодержащие конвейеры, холодное машинное масло, легкая горечь огнезащитного вещества. Не уродливо. Просто честно.

Яркие силуэты имеют свой собственный запах: объем задерживает воздух. Воздух хранит память.

Я открываю Ящик 19, где храню свои «места, которых не существует, но они все равно настаивают». Там есть флакон с надписью Коридор сиротства, 04:13 — не из какого-либо музея, не из какого-либо официального архива. Я не рассказываю посетителям, как я его получил. Истина смущает и трогает: много лет назад я купил треснувший кассетный магнитофон на блошином рынке в прибрежном городке, где ветер на вкус как железо. Он пришел с незнаменитой пленкой внутри. Когда я его включил, я услышал, как детские туфли скребут по линолеуму, далекий щелчок дверного задвижки, дыхание, которое пыталось быть тихим и не смогло. Звук перенес запах в моем сознании, как это иногда бывает, когда ваш нос никогда не забывает. Я записал воздух в тот день так же верно, как другие записывают пение птиц.

Этот магнитофон все еще здесь, всегда под рукой, завернутый в выцветшую микрофибру, чтобы пластик не оставлял свою историю на моих образцах. Его кнопка воспроизведения ослабла; нужно нажимать ее ногтем под углом. Мне это нравится. Он отказывается от случайного использования. Он требует намерения.

Образ Эммы — это намерение, замаскированное под импровизацию.

Авангардная уличная одежда — это спор с униформой. Эмма родилась под правилами — измеренная, пронумерованная, запланированная — поэтому я представляю ее одежду как отказ от измерений. Куртка, которая не застегивается там, где «должна». Ремень, который висит как незаконченная фраза. Брюки с складками, которые раздуваются, не ради моды, а ради бега: воздушные карманы, как украденные секунды. Каждый слой — это маленький акт дезориентации, способ скрыть инструменты, карты, контрабандную надежду.

В задней части моей студии, за занавеской, которая выглядит как обычный холст, есть деревянный ящик, который я никогда не показываю. На этикетке написано «НЕУДАЧИ / НЕ ОТКРЫВАТЬ В ВЛАЖНОСТИ». Внутри десятки запечатанных попыток, которые не сработали. Они стали резкими за ночь. Они сгнили в сладость. Они разделились, как плохие дружбы. Одна из них — моя первая попытка «Побег» — образец, который я создал после того, как слушал ту незнаменитую пленку, пока магнитный шипение не стало похоже на песок между зубами. Я гнался за запахом страха и в итоге получил что-то театральное: слишком много металла, слишком много альдегида, паника, превращенная в глянец. Я спрятал это, потому что это было нечестно.

Но у неудачи тоже есть запах: кислый молочный привкус гордости, свернувшейся, запах сухой бумаги от вычеркнутых заметок, жжение за носом, когда вы понимаете, что пытались произвести впечатление, а не сохранить. Этот ящик — моя личная дисциплина. Он учит меня различию между драмой и правдой.

Так что я возвращаюсь к Эмме.

Ее силуэт громкий, но ее суть чиста. Не чиста в смысле стерильности — чиста в смысле прямоты. Яркий цитрусовый удар, но не парфюмерный цитрус; больше похоже на то, как вы очищаете мандарин холодными руками, масло щелкает в воздух и попадает на ваши губы. Горечь белой корки. Под этим что-то зеленое и сырое: раздавленные стебли, запах, который вы получаете, когда ломаете лист и растение «кровоточит» прозрачной водой. Оно говорит: я жив, я не закончен.

Затем приходит плотность уличной одежды: смолистый теплый асфальт после дождя, минеральная пыль бетона, легкий озонный оттенок приближающегося метро. В этом присутствует металлическая нить — как молния, которую вы дергаете слишком сильно, как булавка, зажатая между зубами, как вкус крови, когда вы прикусываете губу, думая. Она не хрупкая надежда. Она надежда, которая укусила и отказалась отпустить.

Я сшиваю хаос с асимметрией: одна сторона аккорда наклоняется к дыму — обожженная бумага, тихая сладость карамельной корки — в то время как другая сторона остается легкой,