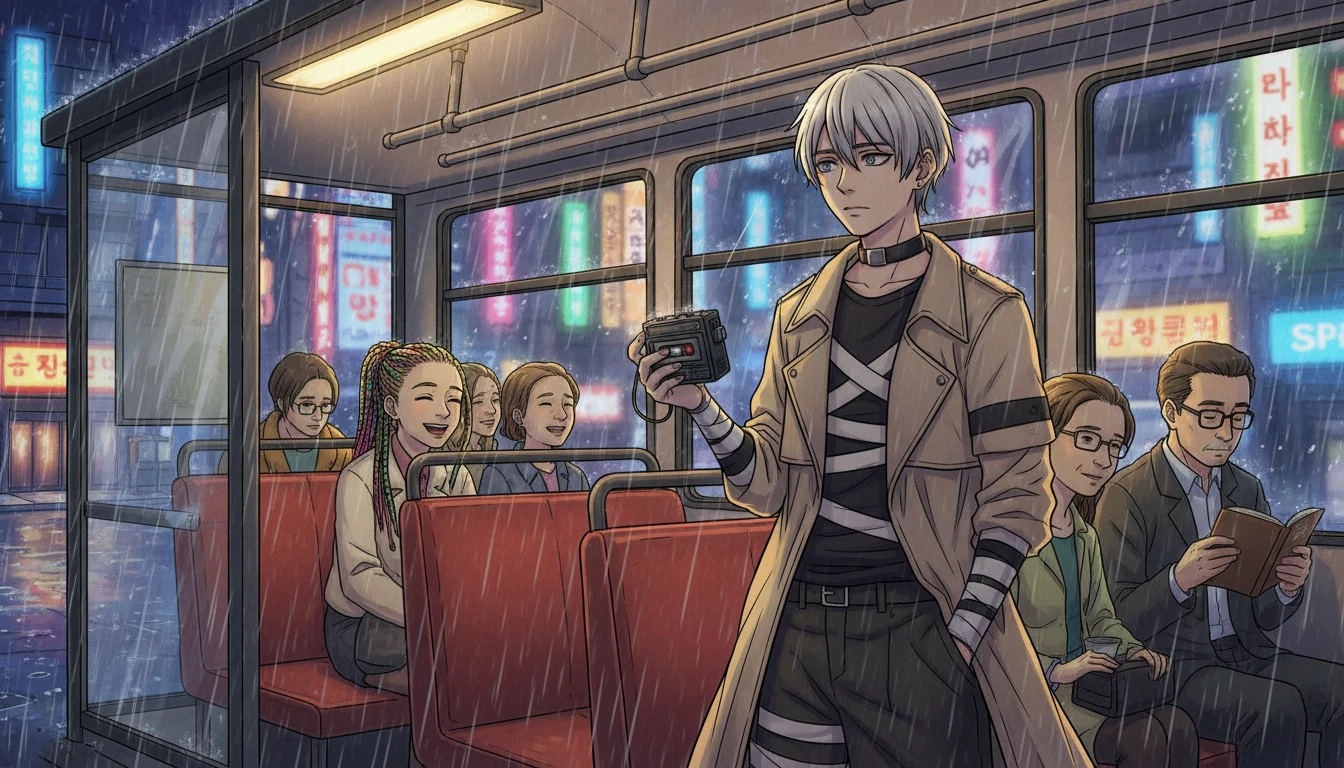

Дождливая городская ночь, автобусная остановка, освещенная мягким уличным светом. Внутри автобуса разнообразные пассажиры — один в авангардной многослойной уличной одежде, вдохновленной Дазаем Осаму, с небрежно накинутым тренчем, мотивами бинтов, серебряными волосами и выразительными глазами. Гул шепчущих разговоров, смех и эхо жизни. Дождь, скользящий по улицам, отражает неоновые вывески, теплые виниловые сиденья автобуса и скрытый кассетный магнитофон, запечатлевающий момент. Атмосфера городской меланхолии, яркие цвета контрастируют с темнотой, захватывая суть городских звуков и моды как тихого разговора.

В 01:47 город — это влажная монета, переворачиваемая в ладони моего маршрута.

Последний автобус вздыхает, когда он становится на обочину. Его суставы жалуются на языке, старше светодиодной вывески над моей головой. Я проехал этот полночный позвоночник пятнадцать лет — одни и те же остановки, разные лица, тот же голод в глазах каждого, когда день наконец ослабляет хватку. Я держу руки на десяти и двух, не из осторожности, а из привычки: винил руля отполирован до гладкости, где живут мои большие пальцы, согретый часами контакта, как молитва, втираемая в существование.

Я не говорю пассажирам, что записываю их. Я не выкладываю это. Я не «собираю контент». Я не куратор. Я водитель с старым кассетным магнитофоном, скрытым под ящиком для оплаты, маленьким прямоугольником побитого пластика, который слегка пахнет железом и старым табаком. Его красный свет закрыт кусочком изоленты, чтобы он не выдал меня. Лента сама по себе пришла с рулона, который мой отец использовал для обмотки проводов зимой — ее клей имеет кислую сладость смолы сосны, когда вы отрываете ее.

Люди говорят, когда думают, что никто не слушает. Они говорят так, как пар уходит из треснувшего чайника.

Сегодня ночью кто-то сзади напевает мелодию без припева, просто строку, которая продолжает ходить по кругу. Другой человек отвечает смехом с грубым оттенком, как джинсовая ткань, тр rubbing against a fresh sunburn. Пара тихо спорит на диалекте, который я не могу определить; их слова щелкают, как палочки для еды в фарфоровой миске. Уставший мужчина кашляет в рукав, и я слышу, как кашель отдается в пустых костях автобуса.

Где-то между Остановкой 11 и Остановкой 12 — где уличные фонари редеют, а река начинает пахнуть холодным металлом — я ловлю свое отражение в лобовом стекле: воротник униформы, серебряные волосы на висках, глаза, которые научились смотреть, не будучи замеченными. Я называю себя в голове ловцом городских звуков. Не громкими, которые все уже знают — сирены, караоке-бары, пьяные песни. Я имею в виду крошечные истины: как застежка молнии заикается, когда чьи-то пальцы дрожат, мягкий треск суставов перед извинением, первый вдох перед песней.

Вот где появляется Дазай.

Не только автор, не только аниме — Дазай Осаму как силуэт, который продолжает скользить через культуру, меняя пальто так же, как город меняет сезоны. В моем автобусе я видел его, как настроение: драпировка тренч-кота, мотив бинтов, ленивый наклон, который говорит: Я здесь, но не остаюсь. В Bungo Stray Dogs этот образ становится более четким, готовым к улице — чистые линии, резкие контрасты, ирония на языке. А на тротуарах, в маленьких спальнях, освещенных экранами телефонов, он снова мутирует: Дазай как уличная мода с авангардными многослойными стилями, Дазай как наряд, в котором можно жить, когда внутри слишком громко.

Мода — это тоже разговор. Он происходит без разрешения. Он происходит как исповедь, произнесенная в шарф.

Я наблюдал, как дети садятся в мой последний автобус в длинных черных пальто, которые поглощают их колени, но под этой темнотой: вспышка белого подола рубашки, нарочно неровного, ремень, пересекающий торс, как карта напряжения, брюки, раскроенные широко, как парус, ботинки достаточно тяжелые, чтобы заставить пол это почувствовать. Они выглядят как ходячие правки — стирания и добавления. Ассиметрия — это не просто дизайнерский выбор; это биография. Один рукав длиннее, одна панель заправлена, одна сторона открыта: тело говорит: Я не могу сбалансировать историю, поэтому я буду носить ее не по центру.

Дух Дазая — озорство и меланхолия, сшитые вместе — подходит этому. Уличная часть — это необходимость принадлежать к племени, не говоря ни слова. Авангардная часть — это отказ позволить племени закончить предложение за вас. Слои становятся своего рода броней, которая все еще дышит: объемная верхняя одежда для дистанции, облегающие внутренние слои для правды, аксессуары, которые читаются как пунктуация — кольца, цепи, сшитая заплата, помещенная там, где была бы синяк.

Автобус учит меня, как одежда слушает.

Когда кто-то садится, ткани говорят. Нейлон шуршит, как быстрая ложь. Шерсть поглощает свет и звук, как секрет. Кожа скрипит, как кто-то, вспоминающий то, что обещал забыть. Худи, натянутое туго, изменяет акустику дыхания человека; он превращает выдох в туннель. Шарф может заглушить имя.

А образы, вдохновленные Дзаем, которые я продолжаю видеть, не косплей. Это перевод. Они берут мотив бинтов и превращают его в обертывания, ремни, детали изоленты — не как подделка, а как метафора: Я скреплен. Я стильно скреплен. Они берут длинное пальто и усложняют его укороченными жилетами, неровными подолами, многослойными рубашками, свисающими ярлыками. Они берут формальное и царапают его уличным стилем: кроссовки под пальто, которое выглядит так, будто пришло из театрального гардероба, графическая футболка выглядывает, как улыбка на похоронах.

Город понимает это противоречие. Город живет им.

В 02:19 девушка на втором ряду поднимает телефон и включает песню без наушников. Бас маленький и упрямый. Мелодия имеет ту высокую, тонкую грусть, которая на вкус как дешевый черный кофе. На ней деконструированный пиджак — один лацкан цел, другой заменен панелью матовой ткани, которая выглядит так, будто была спасена из рабочей униформы. Под ним длинная рубашка с боковыми разрезами, которая колеблется, когда автобус поворачивает. Ее носки не совпадают: один белый, другой черный. Она не выглядит смущенной. Она выглядит намеренной.

Она ловит меня, когда я смотрю в зеркало, и встречает мой взгляд. На секунду я чувствую, что меня поймали на краже. Затем она еле-еле улыбается и отворачивается. Ее парфюм доходит до передней части — что-то цитрусовое, смешанное с дымом, как апельсин, очищенный в пепельнице.

Я думаю о своих собственных секретах.

Есть инструмент, который я никогда не оставляю дома: маленькая латунная отвертка, с изношенным концом, обернутая полоской ткани, чтобы она не гремела в моем кар