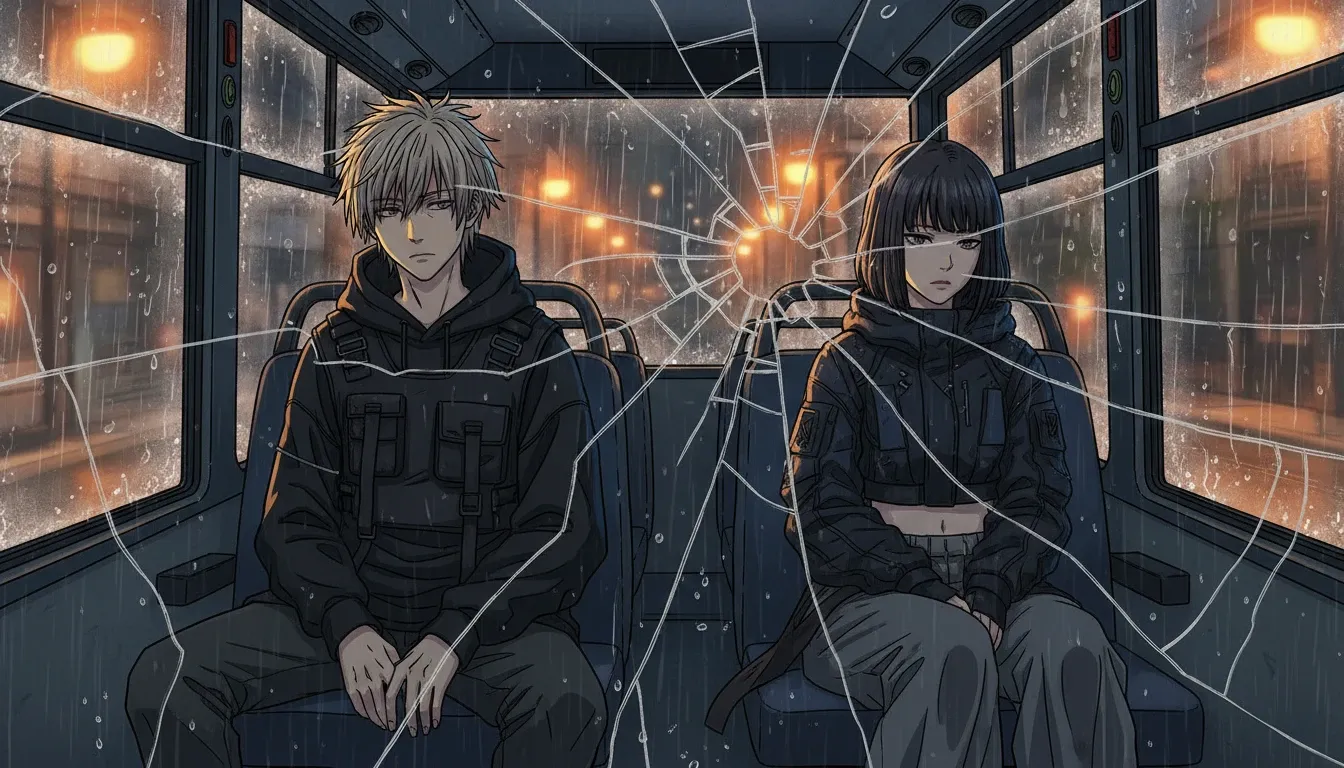

雨に濡れた真夜中のバスのシーン、ナトリウム灯に照らされている。中には、カネキ・ケンにインスパイアされた二人のキャラクターがいる:長い黒のフーディと非対称のノースリーブベストを着た、漂流木のような金髪の細身の若者と、レイヤードのクロップジャケットと広がった風通しの良いパンツを履いた女性。雰囲気はムーディで親密であり、彼らのアバンギャルドなストリートウェアの融合を示し、未完成なアイデンティティの感覚を体現している。バスの内部はひび割れた鏡を通して観察され、曇った窓の中で彼らの反映を捉え、都市のレジリエンスと隠された感情の物語を呼び起こす。

最後のバスには独自の天候がある。

午前1時17分、雨は降るというよりも、しがみついている—フロントガラスの水滴、ワイパーブレードに沿ったゆっくりとした粘液のような光沢。キャビンは濡れたウール、販売機のコーヒー、ポケットで温められたコインの微かな金属の匂いがする。私はこの真夜中のループを15年間運転してきた。日中は人を編集することを知っている。夜、ナトリウム灯の下で、すべてを黄色に打撲させる中、見知らぬ人々は一人であることを装うのをやめる。彼らは疲労、空腹、仕事で言えなかったことによって層を成す。

私は座席の下に古いカセットレコーダーを置いている。手拭いで包んでいるので、ガタガタ音がしない。再生ボタンはひび割れていて、もう買えないようなヒス音がする。バスが各停留所で息を吐くとき、ドアが肋骨のように開くときに「REC」を押す。私は自分に言い聞かせる、私は噂を集めているわけではない。私は都市の最も真実の物語を集めている:誰もが記憶されることを期待しない動く箱の中で起こる物語だ。

今夜、物語はカネキ・ケンのように装ってやってくる。

コスチュームでも、コンベンションのウィッグでもない。もっと静かなもの:アバンギャルドなワードローブを引きずり回されて、縫い目がほころび始めるまでのストリートウェアの融合。最初に乗ってきた少年は細身で、20歳くらい、薬局で買ったような淡い髪色—白ではなく、漂流木の色。彼は手を飲み込むほど長い黒のフーディを着ているが、裾は不均一で、決断によって引き裂かれたようだ。その上に、片方の肩が落ちた非対称で頑固なノースリーブベストを着ている;生地はマットで、渇いていて、ある種のテキスタイルが街灯を反射するのではなく吸収するように。

彼は後ろの席に座り、暖房が最も弱い場所にいる。彼の隣の窓は息を吸い込むと霧がかかるほど冷たい。彼は自分の電話を見ない。彼は自分の反映を見つめる。人々が自分の深さを信じないとき、水を見つめるように。

二つの停留所後、女性が何かをハミングしながら乗ってくる。それは歌というよりも、歯を通して引っ張られた糸のようだ。彼女は歩くときに波打つ広いパンツを履いている。風を受けるようなタイプで、バスの蛍光灯の下で生地が微かに格子模様をフラッシュする。まるで布が設計図を覚えているかのようだ。彼女のトップはレイヤードで、厳しい襟のクロップジャケットの下に長い内側の部分がストリップ状に覗いている。一方が他方よりも長い。シルエットはカネキのようで、もしカネキが渋谷で育ち、痛みを建築で隠すことを学んだらこうなる。

彼女は少年の向かいの席に滑り込み、特に誰にでもないように柔らかく言う。「ファッションは空腹の管理だ。」そして彼女は一度、紙のように乾いた笑いをする。

私は鏡で彼らを見ている。鏡は貧しい神だ:すべてを見ているが、何も理解していない。それでも、彼ら二人が残り物から自分の体を再構築しなければならなかったように服を着ていることを示している。ストリートウェアは彼らに親しみを与える—フーディ、カーゴポケット、コンクリートの味を知っているスニーカー。アバンギャルドなレイヤリングは、未完成に見えること、まだ成長しているように見えることを許可する。

それがカネキの物語だ、そうだろう?異なる食欲に縫い込まれ、矛盾を身に着けることを強いられた少年。

午前2時3分、バスは川が黒いリボンのような橋を登る。都市のネオンが水面に亀裂のある色を打ち破る。肩がきつすぎるスーツを着たサラリーマンが乗り込み、煙草の幽霊のような匂いがする。彼は彼らの後ろに座り、空気に向かって話す。まるで空気が彼の同僚のようだ。

「閉店したんだ」と彼は言う。「最後のパーツショップが。チェーン店じゃない。古いオルタネーターのブラケットをまだ作れたところだ。オーナーは誰かが死んだかのように泣いた。」

女性のハミングが止まる。

「それでどうなる?」少年が尋ね、その声はガラスの上を歩くように慎重だ。

サラリーマンは肩をすくめる。「それから、物を維持するのをやめる。交換するか、動かなくなるまで必要ないふりをする。」

私はアクセルを少し強く踏む。エンジンはその馴染みのある低い不満の音で応える。彼が何を意味するのか知っている。三年前、私たちの区の最後の小さな工場がカセットデッキのベルトを加工していたところが閉鎖された。告知なし—ただ手書きのサインと切断された電話番号。夜の間に、私のレコーダーは博物館の品になった。自転車のチューブからゴムのストリップを切り取り、自分の不器用な手でループに接着することを学ばなければならなかった。それは大体うまくいく。時々テープが速すぎて、都市の悲しみがシマリスのように高くなり、滑稽で明るくなる。しかし、私はそれを持ち続ける。古いシステムが崩壊するとき、あなたは適切な市民のようにそれを嘆くか、爪の下に接着剤を持った scavenger になるかのどちらかだ。

カネキのレイヤーを着た