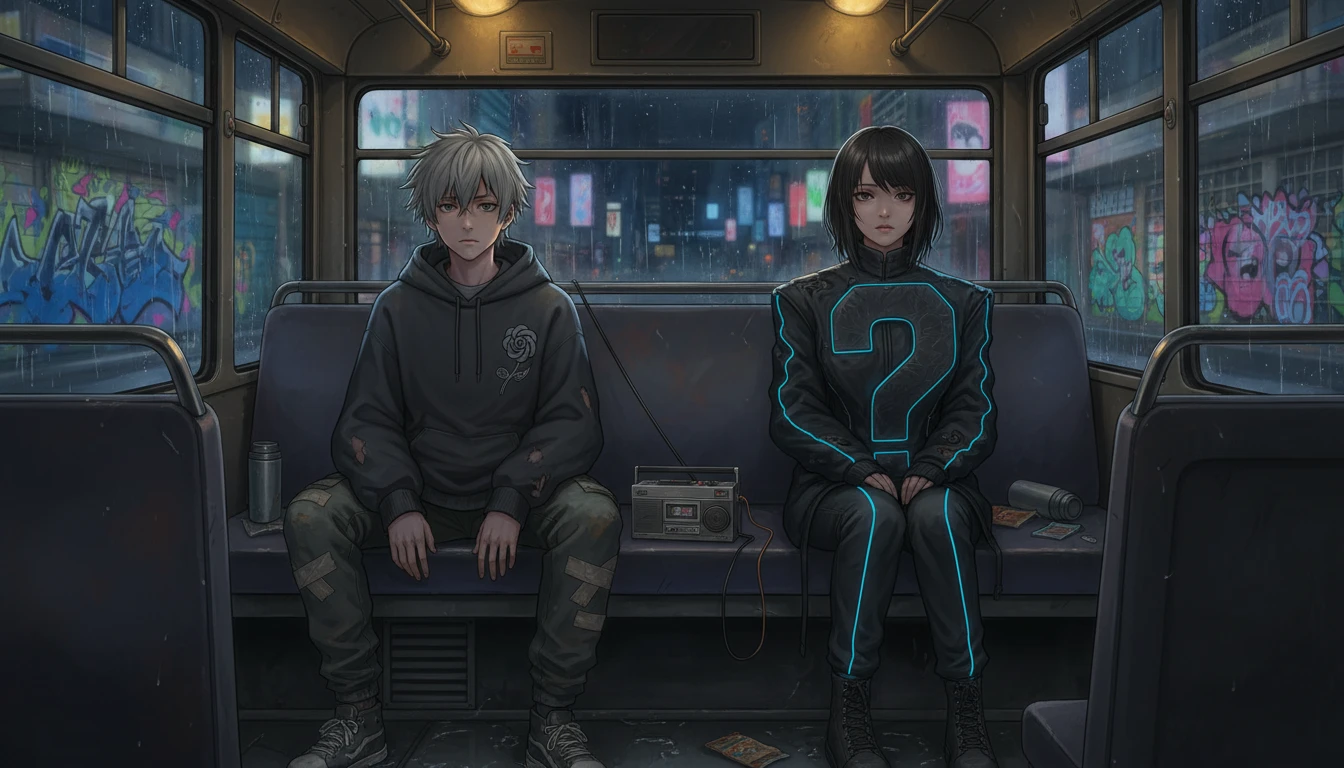

真夜中の薄暗いバスの車内。袖がほつれた灰色のフーディを着た少年と、構造的な疑問符のジャケットを着た少女がいる。雰囲気はムーディで、暖かい黄色のキャビンライトと雨に濡れた街が外に広がっている。詳細には、塩で汚れたストリートウェアや、カーゴパンツに貼られた半透明のテープがあり、ストリートウェアとアバンギャルドの本質を捉えている。バスは都市のグラフィティに囲まれ、座席にはカセットレコーダーが置かれ、語られない物語やささやく声をほのめかしている。このシーンは、アニメキャラクターのスタイルとリアルな質感や環境を融合させている。

最後のバスは濡れたウールとブレーキダストの匂いがする。いつもそうだ。15年間の真夜中のルートで、私の手のひらはハンドルの質感を学んだ。まるで仕立て屋が布を学ぶように—摩擦によって、繰り返しによって、強く引っ張りすぎると何かが引っかかるという静かな約束によって。頭上のキャビンライトは、疲れた黄色でハム音を立て、街は窓の外を滑るように通り過ぎていく。まるで長い、半分消されたキャプションのように。

私はエンジンに片耳を傾け、もう片方の耳は人々に向けている。

コイントレイの中、折れ目が柔らかくなった印刷されたルートマップの下に、古いカセットレコーダーを置いている。小さなもので、街の縁石のように傷だらけだ。私はそれを誰かに向けることはない。ただ空気を吸わせるだけ—見知らぬ人の会話、ゴムの床にスニーカーが擦れる音、孤独ではないふりをしようとする咳、最後のバスが最後の観客でもあるときに来る突然の勇敢な歌声。

ある晩、バスが停留所でひざまずき、ドアを吐き出すように開けると、外の冷気が流れ込み、内部は息を止めたように感じる。その時、私はファッションを最もはっきりと聞く。光沢のある店のウィンドウで見るようなものではない—これは、あまりにも長く起きている体にまとわりつくものだ。午前1時17分のストリートウェアは塩のシミがある。午前2時3分のアバンギャルドは、すでに忠誠を証明した安全ピンを持っている。

今夜、古い灰色のフーディを着た少年がいる。フードは上がっているが、隠れているわけではない。ただ布に抱かれようとしているだけだ。彼の袖は不均一に切られており、意図的な不正確さがある。左のカフは柔らかいフリンジにほつれ、ストラップを調整するたびに彼の関節に触れる。彼の胸には、水印のように薄い花が刺繍されており、彼が振り向くときだけ光を捉える—まるで追いかけるのをやめるまで姿を見せない記憶のように。

彼の二つ後ろの席には、疑問符のような形のジャケットを着た少女がいる。一方の肩は鋭く構造化され、もう一方はゆるく落ちている。まるでその衣服が鎧か謝罪か決めかねているかのようだ。彼女のパンツはカーゴだが、ポケットは透明なテープで封印されている。博物館のラベルを保護するために使うようなテープだ。彼女の靴はうるさい—厚いソール、擦り切れたつま先—それでも彼女は街を目覚めさせたくないかのように歩く。

彼らは悲しみをコスプレしているわけではない。彼らはそれを仕立てている。

私はその感覚を知っている。私は人々が便利な店のスナックのプラスチック袋に死者を運ぶのを見てきたし、「彼が座っていた席には座らない」という慎重さも見てきた。彼らが開けられないドアのように装うのを見てきた。正しいシルエットが過去を元に戻すかもしれないと願って。

カセットの中で、テープリールがささやく。レコーダーは彼らの声を柔らかい粒子で捉え、まるで街自体が粉にされ、押し固められたかのようだ。

「ストリートウェアは、傷ついていると見られたくない人々のための制服だと思ったことはある?」とフーディの少年が言う。

少女は笑うが、それは薄い。「アバンギャルドは、自分の条件で傷ついていると見られたい人々のためのもの。」

次の停留所で、ドアが開く。雨の匂いがする風が吹き込む。異なる夜の種に属しているように見える男が乗り込む:清潔なコート、疲れた電球の下でも輝く時計、コンパスのように持たれた電話。彼は背筋を伸ばして座り、膝を揃え、手を組んでいる—投資家の姿勢で、周囲の空気さえも規律しようとする。

彼の着信音はメトロノーム。効率、足を叩いている。

「すみません」と彼は誰にでも言うが、バスが彼を許すのに十分な声で。次に、電話に向かって言う。「ノスタルジアを収益化することはできない。パッケージ化することはできる。」

少女の頭が傾く。フーディの少年の指がストラップを強く握る。窓の反射に、彼らの顔は重ねられたステッカーのように見える—ストリートと夢、 gritとデザイン、すべてが動くガラスのシートに貼り付けられている。

私は「メンマ」という名前を運転手が知っている以上に聞いたことがある。叫ばれたことはない。宣伝されたこともない。ささやかれた—まるでプライベートなパスワードのように。あの日見た花。人々はバスがほとんど空になり、街が勇敢であるふりをやめたときにそれを持ち出す。

数年前、フーディの少年が座っている場所に一群の学生が座っていた。彼らは一つのイヤフォンを聖餐杯のように回し合った。時折、彼らの一人が天井を見上げ、目を強く瞬きさせ、まるで幽霊が漏れ出さないようにしていた。彼らが去った後、私は座席と壁の間に小さなものを見つけた:チケットの切れ端から作られた折り紙の鶴。中には、きついペンの筆跡で書かれた英語の一行があり、他の手書きとは合わなかった:*「私たちが笑っていた場所で見つかる。」*私はそれを運転手の区画に保管していたが、インクは薄くなった。