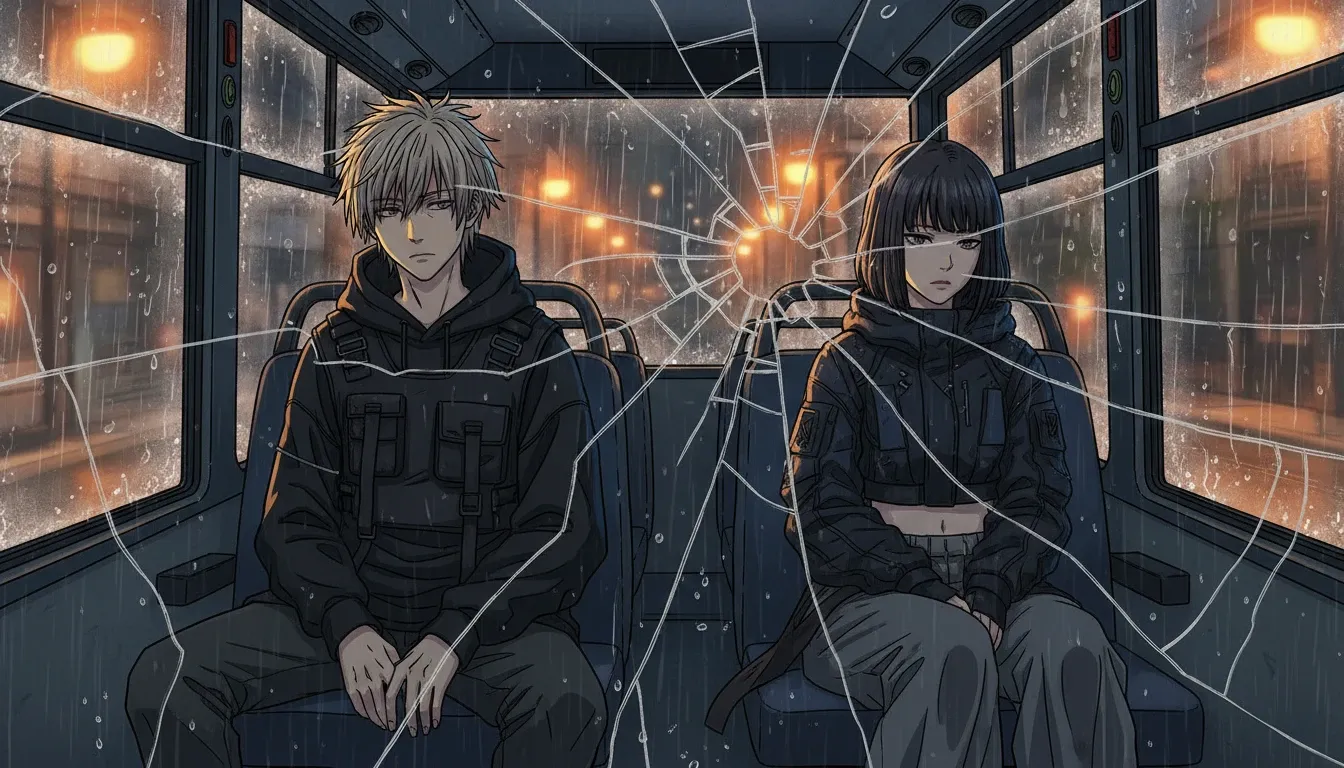

Une scène de bus de minuit trempée de pluie, illuminée par des lampes sodium. À l'intérieur, deux personnages inspirés par Kaneki Ken : un jeune homme mince avec des cheveux blonds comme du bois flotté dans un long hoodie noir et un gilet sans manches asymétrique, et une femme en pantalon large et aérien avec une veste courte à plusieurs couches. L'atmosphère est sombre et intime, mettant en avant leur fusion de streetwear avant-gardiste, incarnant un sentiment d'identité inachevée. L'intérieur du bus est observé à travers un miroir fissuré, capturant leurs reflets au milieu de la fenêtre embrumée, évoquant des histoires de résilience urbaine et d'émotions cachées.

Le dernier bus a son propre temps.

À 1h17 du matin, la pluie ne tombe pas tant qu'elle ne s'accroche—des gouttes sur le pare-brise, une lente brillance muqueuse le long des essuie-glaces. La cabine sent la laine mouillée, le café de distributeur, et le léger métal des pièces réchauffées dans les poches. Je fais ce tour de minuit depuis quinze ans, assez longtemps pour savoir que la lumière du jour vous ment : elle édite les gens. La nuit, sous les lampes sodium qui bruissent tout en jaune, les étrangers cessent de prétendre qu'ils sont uniques. Ils deviennent multicouches—par la fatigue, par la faim, par les choses qu'ils n'ont pas dites au travail.

Je garde un vieux dictaphone sous mon siège, enveloppé dans une serviette de bain pour qu'il ne cliquette pas. Il a un bouton de lecture fissuré et le genre de grésillement que l'on ne peut plus acheter. J’appuie sur « REC » lorsque le bus expire à chaque arrêt et que les portes s'ouvrent comme des côtes. Je me dis que je ne collecte pas des ragots. Je collecte les histoires les plus vraies de la ville : celles qui se déroulent dans une boîte en mouvement où personne ne s'attend à être mémorisé.

Ce soir, les histoires arrivent habillées comme Kaneki Ken.

Pas un costume, pas une perruque de convention. Quelque chose de plus silencieux : une fusion de streetwear qui a été traînée à travers une garde-robe avant-gardiste jusqu'à ce qu'elle commence à saigner ses coutures. Le premier garçon à monter est mince, peut-être vingt ans, les cheveux pâles du drugstore—pas blancs, mais de la couleur du bois flotté blanchi. Il porte un hoodie noir coupé assez long pour engloutir ses mains, mais l'ourlet est inégal, comme s'il avait été déchiré par une décision. Par-dessus, un gilet sans manches avec une épaule tombée, asymétrique et obstiné ; le tissu est mat, assoiffé, comme certains textiles qui boivent la lumière des lampadaires au lieu de la réfléchir.

Il s'assoit à l'arrière où le chauffage est le plus faible. La fenêtre à côté de lui est assez froide pour faire entrer la respiration dans le brouillard. Il ne regarde pas son téléphone. Il regarde son reflet comme les gens regardent l'eau quand ils ne font pas confiance à leur propre profondeur.

Deux arrêts plus tard, une femme monte en fredonnant quelque chose qui n'est pas tout à fait une chanson—plus comme un fil tiré à travers des dents. Elle porte un pantalon large qui ondule lorsqu'elle marche, du genre qui attrape l'air comme des voiles ; sous les lumières fluorescentes du bus, le tissu scintille avec une grille légère, comme si le tissu se souvenait d'un plan. Son haut est superposé : une veste courte avec un col dur sur une pièce intérieure plus longue qui dépasse en bandes, un côté plus long que l'autre. La silhouette est Kaneki si Kaneki avait grandi à Shibuya et avait appris à cacher la douleur dans l'architecture.

Elle glisse dans le siège en face du garçon et dit, doucement, à personne en particulier, « La mode est une gestion de la faim. » Puis elle rit une fois, sèche comme du papier.

Je les observe dans le miroir. Le miroir est un pauvre dieu : il voit tout mais ne comprend rien. Pourtant, il me montre comment tous deux s'habillent comme s'ils avaient dû reconstruire leurs corps à partir de restes. Le streetwear leur donne le familier—hoodies, poches cargo, baskets qui connaissent le goût du béton. Le superposition avant-gardiste leur donne un permis de paraître inachevés, de paraître comme s'ils étaient encore en train de devenir.

Et c'est l'histoire de Kaneki, n'est-ce pas ? Un garçon cousu dans un appétit différent, forcé de porter des contradictions jusqu'à ce qu'elles ressemblent à de la peau.

À 2h03 du matin, le bus grimpe le pont où la rivière est un ruban noir. Le néon de la ville se brise en couleurs fracturées sur l'eau. Un salaryman en costume trop serré aux épaules monte et sent les fantômes de cigarette. Il s'assoit derrière eux et parle dans l'air comme si l'air était son collègue.

« Ils l'ont fermé, » dit-il. « Le dernier magasin de pièces. Pas une chaîne. Celui qui pouvait encore fabriquer les supports d'alternateur anciens. Le propriétaire a pleuré comme si quelqu'un était mort. »

Le fredonnement de la femme s'arrête.

« Et après ? » demande le garçon, et sa voix est prudente, comme s'il marchait sur du verre.

Le salaryman hausse les épaules. « Alors tu arrêtes de maintenir les choses. Tu les remplaces. Ou tu fais semblant de ne pas en avoir besoin jusqu'à ce qu'elles cessent de bouger. »

J'appuie un peu plus fort sur l'accélérateur. Le moteur répond avec ce gémissement familier, comme un raclement de gorge. Je sais ce qu'il veut dire. Il y a trois hivers, la dernière petite usine de notre quartier qui fabriquait des courroies de lecteur de cassette a fermé. Pas d'annonce—juste un panneau écrit à la main et un numéro de téléphone déconnecté. Du jour au lendemain, mon dictaphone est devenu une pièce de musée. J'ai dû apprendre à couper des bandes de caoutchouc à partir de chambres à air de vélo et à les coller en boucles avec mes propres mains maladroites. Ça fonctionne, en gros. Parfois, la bande tourne trop vite et le chagrin de la ville devient haut comme un écureuil, absurde et brillant. Mais je le garde quand même. Quand l'ancien système s'effondre, tu peux soit le pleurer comme un citoyen modèle, soit devenir un récupérateur avec de la colle sous les ongles.

Le garçon en couches Kaneki se penche en avant. « Si le dernier endroit disparaît… la dernière chose qui te permet de garder ta vie en marche… que fais-tu ? »

La femme répond sans le regarder. « Tu construis une nouvelle faim. Ou tu laisses la faim te construire. »

Dehors, les lampadaires passent dans un pouls régulier, un cardiogramme pour un corps qui refuse de dormir.

Leur style a du sens pour moi à ce moment-là. L'asymétrie n'est pas juste un « design ». C'est une décision prise sous pression : quand un côté de ta vie est coupé, tu apprends à équilibrer avec ce qui reste. La superposition n'est pas juste une « tendance ». C'est une isolation. C'est une pièce portable. Un hoodie sous une veste courte sous un gilet drapé—chaque couche un type différent de permission : pour cacher, pour révéler, pour protéger, pour provoquer.

Le masque du garçon n'est pas littéral, mais je le vois quand même. Dans la façon dont il garde son menton baissé, dans la façon dont la capuche encadre son visage comme une ligne de mâchoire ombragée. Le masque de ghoul de Kaneki est une bouche qui ne peut pas être de confiance. Les versions streetwear apparaissent sous forme de cols hauts, d'imprimés bandana, de sangles qui se bouclent sans raison pratique sauf celle-ci : elles te font sentir que tu peux te maintenir ensemble.

À 2h41 du matin, près de l'arrêt près du parc tranquille, une fille monte avec un sac de courses. Elle sent les oignons verts et l'air froid. Elle porte une longue chemise blanche sous un superposé de style harnais noir, les sangles croisant ses côtes comme un diagramme de contrainte. Ses manches sont roulées de manière inégale—une manche soignée, l'autre un pli paresseux. Ses chaussures sont propres. Trop propres pour cette heure. Elle s'assoit près de l'avant et commence à chanter, à peine au-dessus du bruit du moteur, une mélodie qui vacille comme de la vapeur.

La femme à l'arrière murmure, « Tokyo te fait choisir entre