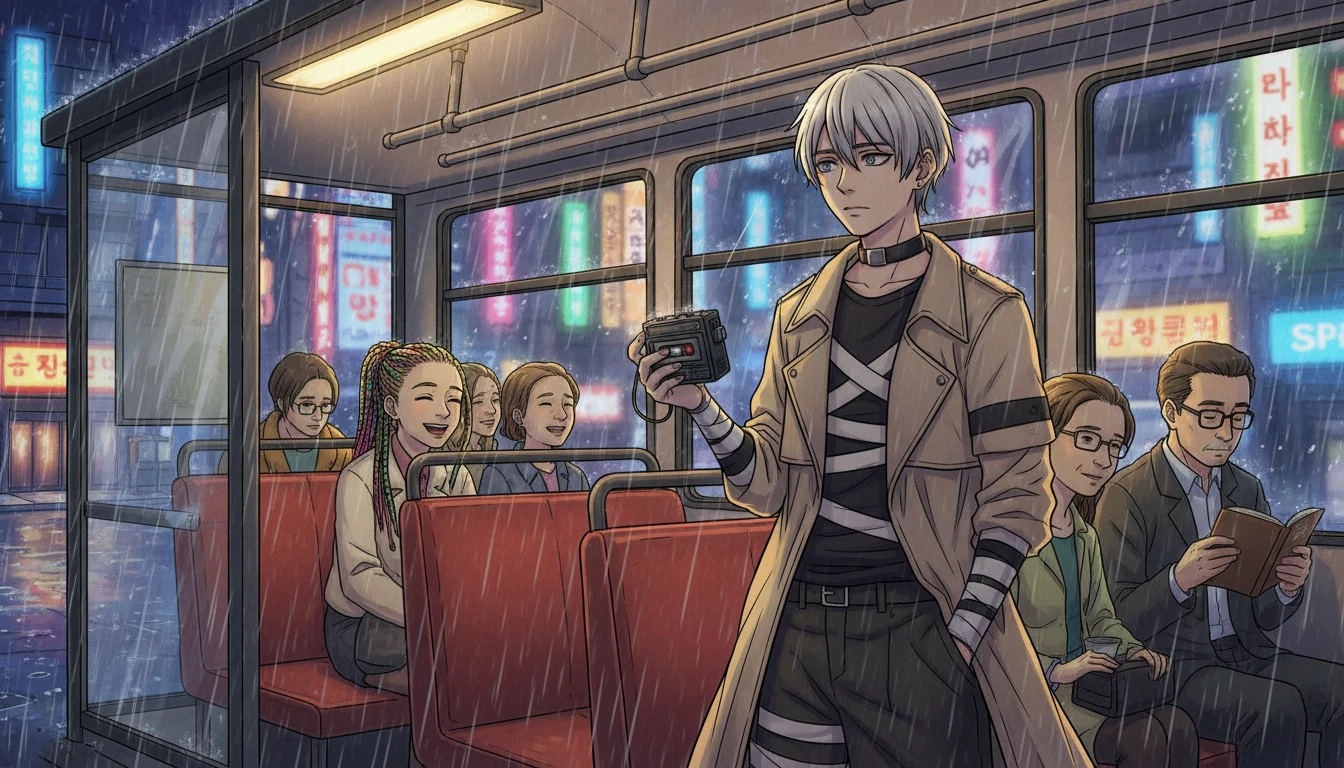

"Emma de *The Promised Neverland* en streetwear avant-garde, présentant des silhouettes audacieuses et un chaos superposé. Un mélange de pièces en nylon surdimensionnées dans un rouge-orange vibrant et du noir, texturé avec du coton chaud et une veste technique mate. Situé dans un studio urbain faiblement éclairé, des ombres dansent autour d'installations abstraites. L'atmosphère porte des indices de tissu imbibé de pluie, avec des détails complexes comme du linoléum éraflé et un enregistreur à cassette fissuré à proximité, évoquant la nostalgie et l'espoir."

Mon studio est un catalogue que vous ne pouvez pas parcourir avec vos doigts.

Vous entrez et la première chose qui vous accueille n'est pas un bonjour, mais une température : le léger froid des tiroirs en acier inoxydable, la chaleur animale des bouchons en liège, le frottement sucré de la poussière du papier buvard empilé comme de fins os. Je ne fais pas de parfums pour les foules. Je fais des échantillons d'odeurs—des flacons scellés qui contiennent une année, une pièce, une heure précise. Café internet de 1998 : nouilles en tasse réchauffées au micro-ondes, plastique chauffé, vernis à nicotine sur les claviers. La grange de ma grand-mère pendant la saison des pluies de prunes : paille humide, clous rouillés, balle de riz fermentée, le vert lent de la mousse qui pense.

Aujourd'hui, on me demande un échantillon différent : Emma de The Promised Neverland—non pas comme nostalgie, non pas comme fandom—mais comme une tenue que l'on peut entendre et sentir : streetwear avant-garde, chaos superposé, silhouettes audacieuses. Emma, qui court la bouche ouverte et les yeux plus grands que l'avenir. Emma, dont l'espoir n'est pas une douce bougie mais un bâton lumineux cassé—contusionné, chimique, obstiné.

Je commence comme je le fais toujours : en laissant l'air choisir la première note.

Un froissement de nylon comme un drapeau découpé en bandes. L'odeur de la pluie emprisonnée dans des fibres synthétiques—propre, presque stérile, jusqu'à ce qu'elle se réchauffe sur la peau et devienne légèrement aigre, comme l'intérieur d'un sac à dos après une course. Les manches surdimensionnées claquent contre les côtes. Le tissu devient percussion. Dans ma tête, elle est déjà en mouvement : un pouls rouge-orange sous une coquille noire, un ourlet asymétrique clignotant comme un feu d'avertissement à un passage piéton.

Le chaos superposé n'est pas un désordre ; c'est la météo. Vous restez immobile et la tenue bouge autour de vous, un petit climat. Je sens d'abord les couches intérieures : bouclette de coton réchauffée par la chaleur du corps, le fantôme de l'amidon, une douceur salée provenant de la sueur séchée qui ne quitte jamais complètement un hoodie, peu importe combien de lavages. Puis la couche extérieure : veste technique, mate et obstinée, sentant l'usine—des tapis roulants en caoutchouc chaud, de l'huile de machine froide, l'amertume légère d'un retardateur de flamme. Pas moche. Juste honnête.

Les silhouettes audacieuses ont leur propre odeur : le volume piège l'air. L'air retient la mémoire.

J'ouvre le Tiroir 19, où je garde mes « lieux qui n'existent pas mais insistent quand même. » Il y a un flacon étiqueté Couloir d'Orphelinat, 04:13—pas d'un musée, pas d'une archive officielle. Je ne dis pas aux visiteurs comment je l'ai obtenu. La vérité est embarrassante et tendre : il y a des années, j'ai acheté un enregistreur à cassette fissuré dans un stand de bric-à-brac dans une ville côtière où le vent a le goût du fer. Il est venu avec une cassette à l'intérieur, non marquée. Quand je l'ai jouée, j'ai entendu des chaussures d'enfants érafler le linoléum, un loquet de porte lointain, une respiration qui essayait d'être silencieuse et échouait. Le son portait l'odeur dans mon esprit, comme le son le fait parfois quand votre nez n'oublie jamais. J'ai enregistré l'air ce jour-là aussi fidèlement que d'autres enregistrent le chant des oiseaux.

Cet enregistreur est toujours ici, toujours à portée de main, enveloppé dans un chiffon en microfibre fané pour que le plastique ne laisse pas son propre récit sur mes échantillons. Son bouton de lecture est lâche ; il faut le presser avec un ongle à un angle. J'aime ça. Il refuse une utilisation décontractée. Il exige de l'intention.

Le look d'Emma est une intention déguisée en improvisation.

Le streetwear avant-garde est un argument contre l'uniformité. Emma est née sous des règles—mesurées, numérotées, programmées—alors j'imagine ses vêtements comme un refus d'être mesurée. Une veste qui ne se ferme pas là où elle « devrait. » Une sangle qui pend comme une phrase inachevée. Un pantalon avec des plis qui gonflent, non pas pour la tendance, mais pour courir : des poches d'air comme des secondes volées. Chaque couche est un petit acte de détournement, une façon de cacher des outils, des cartes, un espoir de contrebande.

Au fond de mon studio, derrière le rideau qui ressemble à une toile ordinaire, il y a une caisse en bois que je ne montre jamais. L'étiquette indique « ÉCHECS / NE PAS OUVRIR EN HUMIDITÉ. » À l'intérieur se trouvent des dizaines de tentatives scellées qui ne se sont pas comportées. Elles sont devenues aigües du jour au lendemain. Elles ont pourri en douceur. Elles se sont séparées comme de mauvaises amitiés. L'une d'elles est ma première tentative à « Évasion »—un échantillon que j'ai réalisé après avoir écouté cette cassette non marquée jusqu'à ce que le crépitement magnétique ressemble à du sable entre les dents. J'ai poursuivi l'odeur de la peur et j'ai fini par obtenir quelque chose de théâtral : trop de métal, trop d'aldéhyde, une panique rendue brillante. Je l'ai cachée parce qu'elle était malhonnête.

Mais l'échec a aussi une odeur : le goût aigre du lait tourné de la fierté qui caillé, l'odeur de papier sec des notes rayées, la piqûre derrière le nez quand vous réalisez que vous essayiez d'impressionner au lieu de préserver. Cette caisse est ma discipline privée. Elle m'enseigne la différence entre le drame et la vérité.

Alors je reviens à Emma.

Sa silhouette est bruyante, mais son cœur est pur. Pas pur au sens stérile—pur au sens direct. Un coup de citron lumineux, mais pas un citron de parfum ; plutôt comme éplucher une mandarine avec des mains froides, l'huile éclatant dans l'air et atterrissant sur vos lèvres. L'amertume de la peau blanche. En dessous, quelque chose de vert et brut : des tiges écrasées, l'odeur que vous obtenez lorsque vous cassez une feuille et que la plante « saigne » de l'eau claire. Cela dit : je suis vivant, je ne suis pas terminé.

Puis vient la densité du streetwear : l'asphalte tiède comme du goudron après la pluie, la poussière minérale du béton, le léger bord ozonique d'une station de métro qui arrive. Un fil métallique le traverse—comme la fermeture éclair que vous tirez trop fort, comme une épingle de sûreté tenue entre les dents, comme le goût du sang lorsque vous mordez votre lèvre en réfléchissant. Elle n'est pas une douce espérance. Elle est une espérance qui a mordu et refuse de lâcher prise.

Je couds le chaos avec asymétrie : un côté de l'accord penche vers la fumée—papier carbonisé, la douce quietude du sucre brûlé—tandis que l'autre côté reste aérien, translucide, presque savonneux. Pas parce qu'elle est « douce », mais parce qu'elle fait de la place pour les autres. Un leader qui sent comme ouvrir une fenêtre dans une pièce bondée.

Il y a un détail que j'ai appris lentement, comme on apprend une odeur : en vivant près d'elle jusqu'à ce qu'elle cesse de performer. Dans mon carnet—couverture rouge, bords assombris par l'huile de mon pouce—j'ai une fois écrit sur un garçon qui s'est appris à faire