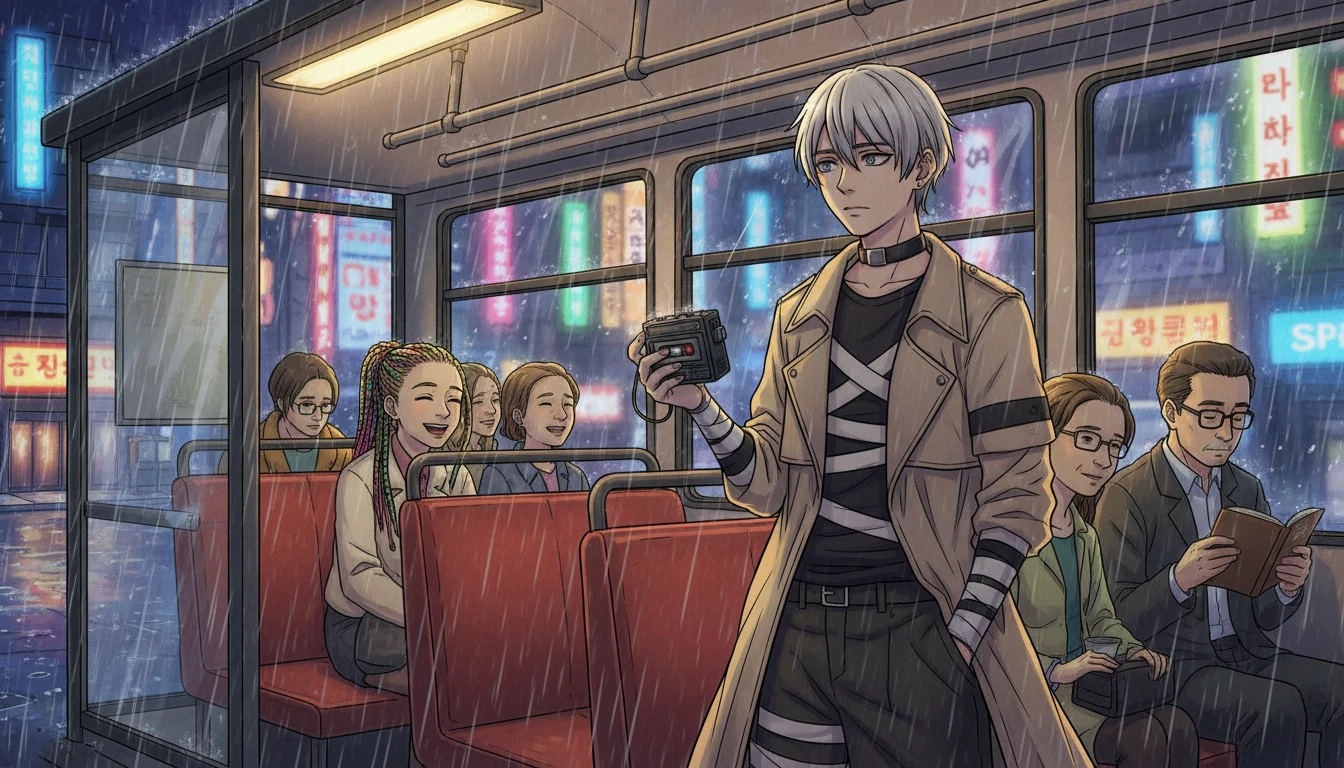

Une nuit pluvieuse dans la ville, un arrêt de bus illuminé par la douce lumière des réverbères. À l'intérieur du bus, des passagers divers—l'un en streetwear avant-gardiste superposé inspiré par Dazai Osamu, un trench-coat drapé de manière décontractée, des motifs de bandages, des cheveux argentés et des yeux expressifs. Le bourdonnement des conversations chuchotées, des rires et des échos de la vie. Les rues mouillées reflètent les enseignes au néon, les sièges en vinyle chauds du bus, et un enregistreur à cassette caché capturant le moment. Une atmosphère de mélancolie urbaine, des couleurs vibrantes contrastant avec l'obscurité, capturant l'essence des sons et de la mode de la ville comme une conversation silencieuse.

À 01:47, la ville est une pièce mouillée, retournée encore et encore dans la paume de mon trajet.

Le dernier bus soupire lorsqu'il s'agenouille au bord du trottoir. Ses articulations se plaignent dans une langue plus ancienne que le panneau LED au-dessus de ma tête. Je conduis cette colonne vertébrale de minuit depuis quinze ans—mêmes arrêts, visages différents, la même faim dans les yeux de chacun lorsque la journée finit enfin par relâcher son emprise. Je garde mes mains à dix heures et deux heures, non par prudence mais par habitude : le vinyle du volant est poli et lisse là où mes pouces se posent, réchauffé par des heures de contact comme une prière frottée dans l'existence.

Je ne dis pas aux passagers que je les enregistre. Je ne le publie pas. Je ne "collecte pas de contenu." Je ne suis pas un conservateur. Je suis un conducteur avec un vieux lecteur de cassette caché sous la boîte à tarifs, un petit rectangle de plastique meurtri qui sent légèrement le fer et le vieux tabac. Sa lumière rouge a été recouverte d'un morceau de ruban adhésif électrique pour ne pas me trahir. Le ruban lui-même provient d'un rouleau que mon père utilisait pour enrouler des fils en hiver—son adhésif a le piquant aigre-doux de la résine de pin quand on le décolle.

Les gens parlent quand ils pensent que personne n'écoute. Ils parlent comme la vapeur s'échappe d'une bouilloire fissurée.

Ce soir, quelqu'un à l'arrière fredonne une mélodie sans refrain, juste une ligne qui continue de tourner en rond. Une autre personne répond par un rire qui a une note rugueuse, comme du denim frottant contre un coup de soleil frais. Un couple se dispute doucement dans un dialecte que je ne peux pas situer ; leurs mots s'entrechoquent comme des baguettes dans un bol en porcelaine. Un homme fatigué tousse dans sa manche, et je peux entendre la toux résonner à travers les os creux du bus.

Quelque part entre l'arrêt 11 et l'arrêt 12—où les réverbères s'espacent et la rivière commence à sentir le métal froid—je croise mon propre reflet dans le pare-brise : col d'uniforme, cheveux argentés aux tempes, yeux qui ont appris à observer sans être vus. Je m'appelle, dans ma tête, un capteur de sons de la ville. Pas les bruyants que tout le monde connaît déjà—les sirènes, les karaokés, les chants ivres. Je parle des petites vérités : la façon dont une fermeture éclair hésite quand les doigts de quelqu'un tremblent, le doux craquement d'un joint avant des excuses, la première inspiration avant une chanson.

C'est là que Dazai apparaît.

Pas seulement l'auteur, pas seulement l'anime—Dazai Osamu comme une silhouette qui continue de glisser à travers la culture, échangeant des manteaux comme la ville échange des saisons. Dans mon bus, je l'ai vu porté comme une humeur : le drapé du trench-coat, le motif de bandage, l'affaissement langoureux qui dit, Je suis présent, mais je ne reste pas. Dans Bungo Stray Dogs, cette image est aiguisée en quelque chose de prêt pour la rue—lignes nettes, contrastes marqués, ironie sur la langue. Et sur les trottoirs, dans de petites chambres éclairées par des écrans de téléphone, elle se transforme à nouveau : Dazai comme une fusion de streetwear avec des tendances de superposition avant-gardistes, Dazai comme une tenue dans laquelle on peut vivre quand ses entrailles semblent trop bruyantes.

La mode est aussi une conversation. Elle se produit sans permission. Elle se déroule comme une confession murmurée dans une écharpe.

J'ai vu des enfants monter dans mon dernier bus portant de longs manteaux noirs qui engloutissent leurs genoux, mais sous cette obscurité : un éclat d'ourlet de chemise blanche inégal par choix, une sangle de harnais traversant le torse comme une carte de tension, des pantalons coupés larges comme une voile, des bottes assez lourdes pour faire ressentir le sol. Ils ressemblent à des montages vivants—effacements et ajouts. L'asymétrie n'est pas seulement un choix de design ; c'est une biographie. Une manche plus longue, un panneau replié, un côté exposé : un corps disant, Je ne peux pas équilibrer l'histoire, alors je vais la porter de manière décentrée.

L'esprit de Dazai—malice et mélancolie cousues ensemble—s'adapte à cela. La partie streetwear est le besoin d'appartenir à une tribu sans parler. La partie avant-gardiste est le refus de laisser la tribu terminer la phrase pour vous. La superposition devient une sorte d'armure qui respire encore : des vêtements d'extérieur surdimensionnés pour la distance, des couches intérieures ajustées pour la vérité, des accessoires qui se lisent comme de la ponctuation—des bagues, des chaînes, un patch cousu placé là où un bleu serait.

Le bus m'enseigne comment les vêtements écoutent.

Quand quelqu'un s'assoit, les tissus parlent. Le nylon bruisse comme un mensonge rapide. La laine absorbe la lumière et le son comme un secret. Le cuir craque comme quelqu'un se souvenant de quelque chose qu'il avait promis d'oublier. Une capuche tirée change l'acoustique de la respiration d'une personne ; elle transforme l'expiration en un tunnel. Une écharpe peut étouffer un nom.

Et les looks inspirés par Dazai que je continue de voir ne sont pas du cosplay. Ce sont une traduction. Ils prennent le motif de bandage et le transforment en enroulements, sangles, détails de ruban—non pas comme imitation, mais comme métaphore : Je suis maintenu ensemble. Je suis élégamment maintenu ensemble. Ils prennent le long manteau et le compliquent avec des vestes coupées, des ourlets inégaux, des chemises superposées, des onglets pendants. Ils prennent le formel et le griffonnent avec la rue : des baskets sous un manteau qui semble venir d'une garde-robe de théâtre, un tee-shirt graphique dépassant comme un sourire à un enterrement.

La ville comprend cette contradiction. La ville fonctionne grâce à elle.

À 02:19, une fille au deuxième rang lève son téléphone et joue une chanson sans écouteurs. La basse est petite et obstinée. La mélodie a cette tristesse haute et mince qui a le goût d'un café noir bon marché. Elle porte un blazer déconstruit—un revers intact, l'autre remplacé par un panneau de tissu mat qui semble avoir été récupéré d'un uniforme de travail. En dessous, une longue chemise avec des fentes latérales se balance lorsque le bus tourne. Ses chaussettes sont dépareillées : une blanche, une noire. Elle n'a pas l'air embarrassée. Elle a l'air intentionnelle.

Elle me surprend à regarder dans le miroir et croise mes yeux. Pendant une seconde, je me sens comme un voleur pris sur le fait. Puis elle sourit, à peine, et détourne le regard. Son parfum atteint l'avant—quelque chose d'agrumé coupé avec de la fumée, comme une orange pelée dans un cendrier.

Je pense à mes propres secrets.

Il y a un outil que je n'oublie jamais de prendre avec moi : un petit tournevis en laiton, usé à la pointe, enveloppé dans une bande de tissu pour ne pas cliqueter dans ma poche. La plupart des conducteurs portent un stylo, une clé de rechange, peut-être un porte-bonheur. Je porte ce tournevis parce que la porte de la batterie de l'ancien enregistreur est fissurée, et si elle s'ouvre en cours de route,