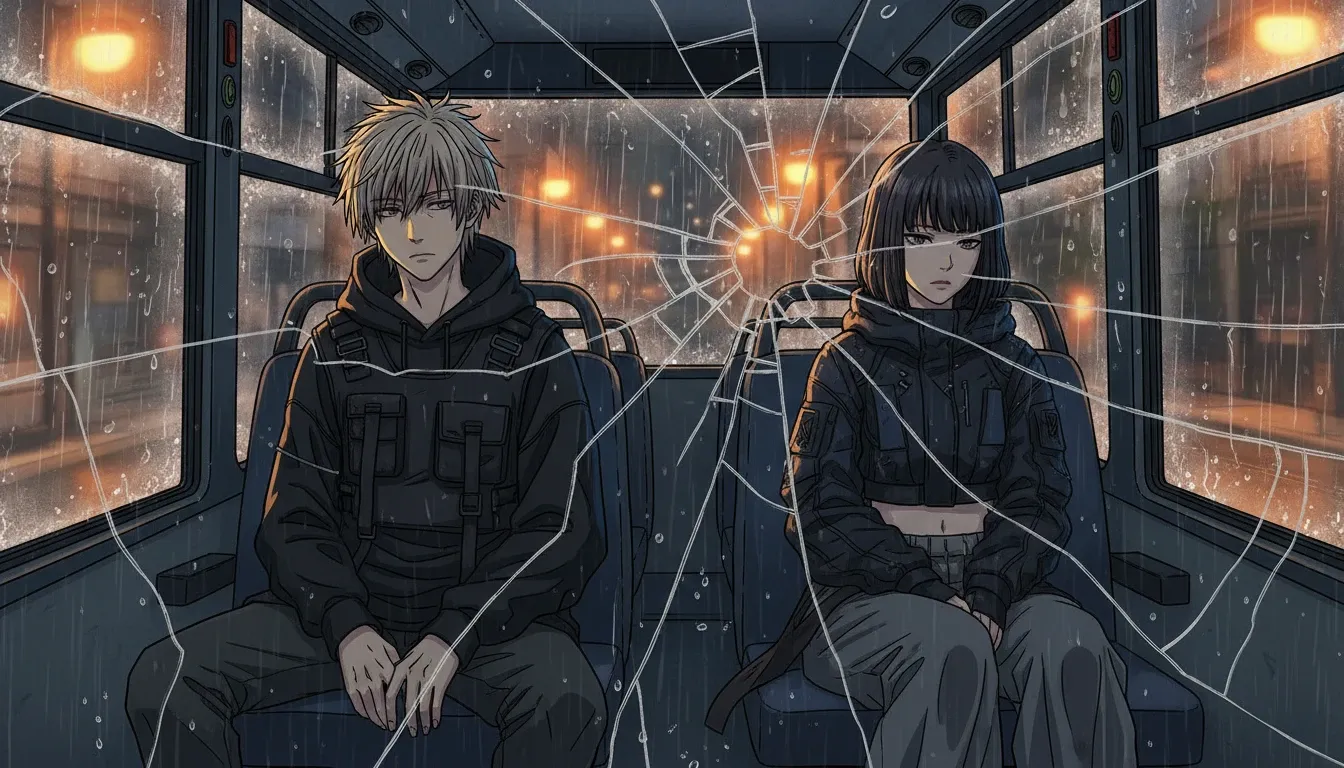

Una escena de autobús a medianoche empapada de lluvia, iluminada por lámparas de sodio. Dentro, dos personajes inspirados en Kaneki Ken: un joven delgado con cabello blanqueado como madera flotante, vestido con una larga sudadera negra y un chaleco sin mangas asimétrico, y una mujer con pantalones amplios y aireados, acompañados de una chaqueta corta en capas. La atmósfera es melancólica e íntima, mostrando su fusión de streetwear vanguardista, encarnando un sentido de identidad inacabada. El interior del autobús se observa a través de un espejo agrietado, capturando sus reflejos entre la ventana empañada, evocando historias de resiliencia urbana y emociones ocultas.

El último autobús tiene su propio clima.

A la 1:17 a.m. la lluvia no cae tanto como se adhiere: gotas en el parabrisas, un brillo lento y mucoso a lo largo de las escobillas. La cabina huele a lana mojada, café de máquina expendedora y el leve metal de monedas calentadas en los bolsillos. He conducido este recorrido a medianoche durante quince años, el tiempo suficiente para saber que la luz del día te engaña: edita a las personas. Por la noche, bajo las lámparas de sodio que todo lo tiñen de amarillo, los extraños dejan de pretender que son singulares. Se vuelven multicapa: por el cansancio, por el hambre, por las cosas que no dijeron en el trabajo.

Mantengo un viejo grabador de casetes debajo de mi asiento, envuelto en una toalla de mano para que no suene. Tiene un botón de reproducción agrietado y el tipo de siseo que ya no se puede comprar. Presiono “REC” cuando el autobús exhala en cada parada y las puertas se abren como costillas. Me digo a mí mismo que no estoy recopilando chismes. Estoy recopilando las historias más verdaderas de la ciudad: las que ocurren en una caja en movimiento donde nadie espera ser recordado.

Esta noche las historias llegan vestidas como Kaneki Ken.

No un disfraz, no una peluca de convención. Algo más sutil: una fusión de streetwear que ha sido arrastrada a través de un guardarropa vanguardista hasta que comenzó a desbordar sus costuras. El primer chico en subir es delgado, tal vez veinte, con el cabello pálido de la tienda de productos de belleza—no blanco, sino del color de la madera flotante blanqueada. Lleva una sudadera negra cortada lo suficientemente larga como para tragar sus manos, pero el dobladillo es desigual, como si hubiera sido desgarrado por una decisión. Encima, un chaleco sin mangas con un hombro caído, asimétrico y obstinado; la tela es mate, sedienta, como algunos textiles que beben la luz de la calle en lugar de reflejarla.

Se sienta en la parte trasera donde el calefactor es más débil. La ventana a su lado está lo suficientemente fría como para dibujar aliento en niebla. No mira su teléfono. Mira su reflejo como la gente mira el agua cuando no confía en su propia profundidad.

Dos paradas después, una mujer sube tarareando algo que no es del todo una canción—más bien un hilo tirado a través de los dientes. Lleva pantalones amplios que ondean cuando camina, del tipo que atrapan aire como velas; bajo las luces fluorescentes del autobús, la tela brilla con una leve cuadrícula, como si la tela recordara un plano. Su parte superior está en capas: una chaqueta corta con un cuello áspero sobre una pieza interior más larga que asoma en tiras, un lado más largo que el otro. La silueta es Kaneki si Kaneki hubiera crecido en Shibuya y aprendido a ocultar el dolor en la arquitectura.

Ella se desliza en el asiento frente al chico y dice, suavemente, a nadie en particular: “La moda es gestión del hambre.” Luego ríe una vez, seca como papel.

Los observo en el espejo. El espejo es un dios pobre: ve todo pero no entiende nada. Aun así, me muestra cómo los dos se visten como si tuvieran que reconstruir sus cuerpos con sobras. El streetwear les da lo familiar—sudaderas, bolsillos cargo, zapatillas que conocen el sabor del concreto. La superposición vanguardista les da un permiso para lucir inacabados, para parecer que aún están en proceso de convertirse.

Y esa es la historia de Kaneki, ¿no? Un chico cosido a un apetito diferente, obligado a llevar contradicciones hasta que se sientan como piel.

A las 2:03 a.m. el autobús sube el puente donde el río es una cinta negra. El neón de la ciudad se rompe en colores fracturados sobre el agua. Un salaryman en un traje demasiado ajustado en los hombros sube y huele a fantasmas de cigarrillos. Se sienta detrás de ellos y habla al aire como si el aire fuera su compañero de trabajo.

“Lo cerraron,” dice. “La última tienda de piezas. No una cadena. La que aún podía hacer los soportes de alternador antiguos. El dueño lloró como si alguien hubiera muerto.”

El tarareo de la mujer se detiene.

“¿Y entonces qué?” pregunta el chico, y su voz es cuidadosa, como si estuviera pisando vidrio.

El salaryman se encoge de hombros. “Entonces dejas de mantener las cosas. Las reemplazas. O pretendes que no las necesitas hasta que dejan de moverse.”

Presiono un poco más el acelerador. El motor responde con esa queja baja familiar, como un aclarado de garganta. Sé lo que quiere decir. Hace tres inviernos, la última pequeña fábrica en nuestro distrito que fabricaba correas de casete cerró. Sin anuncio—solo un cartel escrito a mano y un número de teléfono desconectado. De la noche a la mañana, mi grabador se convirtió en una pieza de museo. Tuve que aprender a cortar tiras de goma de cámaras de bicicleta y pegarlas en bucles con mis propias manos torpes. Funciona, en su mayoría. A veces la cinta corre demasiado rápido y la tristeza de la ciudad se vuelve aguda como una ardilla, absurda y brillante. Pero lo guardo de todos modos. Cuando el viejo sistema colapsa, puedes llorarlo como un ciudadano adecuado, o puedes convertirte en un saqueador con pegamento bajo las uñas.

El chico en capas de Kaneki se inclina hacia adelante. “Si el último lugar desaparece… lo último que te permite mantener tu vida en marcha… ¿qué haces?”

La mujer responde sin mirarlo. “Construyes un nuevo hambre. O dejas que el hambre te construya.”

Fuera, las luces de la calle pasan en un pulso constante, un cardiograma para un cuerpo que se niega a dormir.

Su estilo tiene sentido para mí en ese momento. La asimetría no es solo “diseño.” Es una decisión tomada bajo presión: cuando un lado de tu vida es cortado, aprendes a equilibrarte con lo que queda. La superposición no es solo “tendencia.” Es aislamiento. Es una habitación portátil. Una sudadera debajo de una chaqueta corta debajo de un chaleco drapeado—cada capa un tipo diferente de permiso: para ocultar, para revelar, para proteger, para provocar.

La máscara del chico no es literal, pero la veo de todos modos. En la forma en que mantiene su barbilla hacia abajo, en la forma en que la capucha enmarca su rostro como una línea de mandíbula en sombra. La máscara de ghoul de Kaneki es una boca en la que no se puede confiar. Las versiones de streetwear aparecen como cuellos altos, estampados de bandana, correas que se abrochan sin razón práctica excepto esta: te hacen sentir que puedes mantenerte unido.

A las 2:41 a.m., cerca de la parada junto al parque tranquilo, una chica sube con una bolsa de supermercado. Huele a cebollas verdes y aire frío. Lleva una camisa larga blanca bajo una superposición negra estilo arnés, las correas cruzando sus costillas como un diagrama de restricción. Sus mangas están enrolladas de manera desigual—un puño ordenado, el otro un pliegue perezoso. Sus zapatos están limpios. Demasiado limpios para esta hora. Se sienta cerca del frente y comienza a cantar, apenas por encima del ruido del motor, una melodía que titubea como vapor.

La mujer en la parte trasera susurra: “Tokio te hace elegir entre ser visto y estar a salvo.”

El salaryman se burla. “No puedes ser ambas cosas.”

La chica sigue cantando.

Pienso en el segundo detalle oculto que no le cuento a nadie: el depósito de autobuses dejó de pedir ciertos frenos el año pasado porque el dueño del proveedor se jubiló y nadie