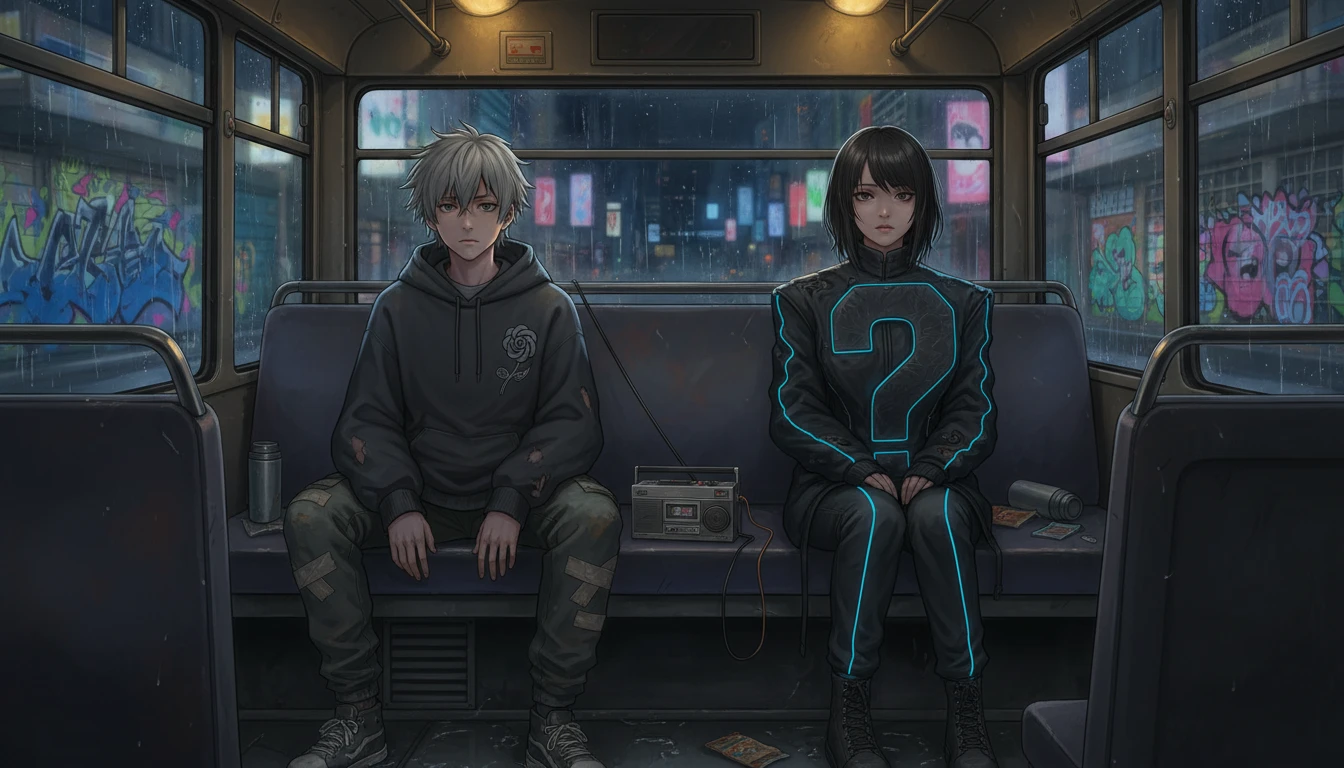

Un interior de autobús tenuemente iluminado a medianoche, con un chico en una sudadera color ceniza con mangas deshilachadas, una flor bordada en su pecho, y una chica con una chaqueta estructurada en forma de signo de interrogación. La atmósfera es melancólica, con luces cálidas amarillas en la cabina y una ciudad lluviosa afuera. Los detalles incluyen ropa de calle manchada de sal y cinta transparente en los pantalones cargo, capturando la esencia de la moda urbana y el vanguardismo. El autobús está rodeado de graffiti urbano, con un grabador de casetes en el asiento, insinuando historias no contadas y voces susurradas. La escena combina estilos de personajes de anime con texturas y entornos realistas.

El último autobús huele a lana mojada y polvo de freno. Siempre ha sido así. Quince años de rutas a medianoche han enseñado a mis palmas la textura del volante como un sastre aprende la tela—por fricción, por repetición, por la promesa silenciosa de que algo se enganchará si tiras demasiado fuerte. Sobre mi cabeza, la luz de la cabina zumba, cansada y amarilla, y la ciudad pasa por las ventanas como un largo pie de foto medio borrado.

Conduzco con un oído en el motor y el otro en las personas.

En la bandeja de monedas, debajo del mapa de ruta impreso que se ha suavizado en los pliegues, guardo un viejo grabador de casetes. Una cosa pequeña, raspada como un bordillo de la calle. Nunca lo apunto a nadie. Solo dejo que beba el aire—charlas de extraños, el roce de zapatillas en el suelo de goma, la tos que intenta pretender que no es soledad, el canto repentino y valiente que surge cuando el último autobús también es la última audiencia.

Algunas noches, cuando el autobús se arrodilla en una parada y exhala sus puertas abiertas, el frío exterior se precipita y hace que el interior se sienta como una respiración contenida. Es entonces cuando escucho la moda con mayor claridad. No la clase que ves en escaparates brillantes—esta es la que se aferra a cuerpos que han estado despiertos demasiado tiempo. La moda urbana a la 1:17 a.m. tiene manchas de sal. El vanguardismo a las 2:03 a.m. tiene alfileres de seguridad que ya han demostrado su lealtad.

Esta noche hay un chico en una sudadera del color de la ceniza vieja. La capucha está puesta, pero no se está escondiendo; solo intenta ser abrazado por la tela. Sus mangas están cortadas de manera desigual, una deliberada incorrección. El puño izquierdo se deshilacha en un suave fleco que roza sus nudillos cada vez que ajusta su correa. En su pecho, tenue como una marca de agua, una flor está bordada con hilo que capta la luz solo cuando se gira—como un recuerdo que se niega a mostrarse hasta que dejas de perseguirlo.

Dos asientos detrás de él, una chica lleva una chaqueta construida como un signo de interrogación: un hombro estructurado de manera aguda, el otro cayendo suelto, como si la prenda no pudiera decidir si quiere ser armadura o disculpa. Sus pantalones son cargo, pero los bolsillos han sido sellados con cinta transparente, del tipo que usarías para proteger una etiqueta en un museo. Sus zapatos son ruidosos—suelas gruesas, puntas raspadas—sin embargo, camina como si no quisiera despertar a la ciudad.

No están interpretando el duelo. Lo están moldeando.

Conozco esa sensación. He visto a las personas llevar a sus muertos en bolsas de plástico de bocadillos de tiendas de conveniencia y en la cuidadosa manera en que no se sientan en ciertos asientos porque “él solía hacerlo.” He observado cómo se visten como una puerta que no pueden desbloquear, esperando que la silueta correcta pueda hacer que el pasado encaje en su lugar.

En el casete, los carretes susurran. El grabador captura sus voces en un suave grano, como si la ciudad misma hubiera sido pulverizada y prensada.

“¿Alguna vez piensas,” dice el chico de la sudadera, “que la moda urbana es solo un uniforme para personas que no quieren ser vistas como heridas?”

La chica ríe, pero es delgada. “Y el vanguardismo es para personas que quieren ser vistas como heridas—pero en sus propios términos.”

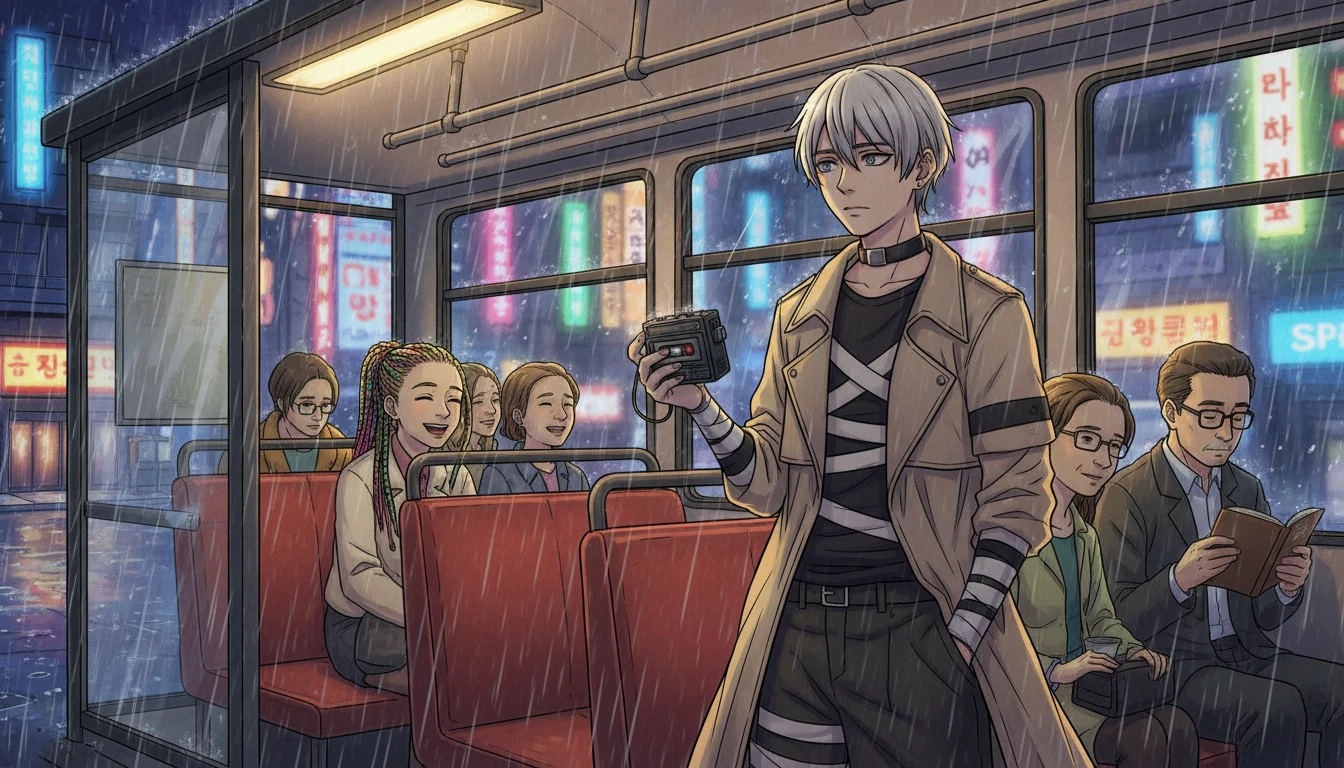

En la próxima parada, las puertas se abren. Una ráfaga de viento con olor a lluvia. Un hombre sube que parece pertenecer a una especie diferente de noche: abrigo limpio, reloj que brilla incluso bajo bombillas cansadas, teléfono sostenido como una brújula. Se sienta erguido, rodillas alineadas, manos plegadas—una postura de inversor, la clase que intenta disciplinar incluso el aire a su alrededor.

Su tono de llamada es un metrónomo. Eficiencia, marcando el compás.

“Lo siento,” dice a nadie, pero lo suficientemente alto para que el autobús lo perdone. Luego, al teléfono: “No podemos monetizar la nostalgia. Podemos empaquetarla.”

La cabeza de la chica se inclina. Los dedos del chico de la sudadera se aprietan alrededor de su correa. En el reflejo de la ventana, sus rostros parecen pegatinas superpuestas—calle y sueño, aspereza y diseño, todo pegado a una hoja de vidrio en movimiento.

He escuchado el nombre Menma más veces de las que un conductor debería. No gritado. No publicitado. Susurrado—como una contraseña privada. Anohana. La Flor que Vimos Ese Día. La gente lo menciona cuando el autobús está casi vacío y la ciudad ha dejado de pretender ser valiente.

Una vez, hace años, un grupo de estudiantes se sentó donde el chico de la sudadera se sienta ahora. Pasaron un solo par de auriculares como si fuera una copa de comunión. De vez en cuando, uno de ellos miraba hacia el techo y parpadeaba con fuerza, como si intentara evitar que un fantasma se escapara. Cuando se fueron, encontré algo pequeño atascado entre el asiento y la pared: una grulla de papel doblada hecha de un boleto. En el interior, escrito con trazos de pluma apretados, había una línea en inglés que no coincidía con el resto de la escritura: “Me encontraré donde solíamos reír.” Lo guardé en el compartimento del conductor hasta que la tinta se desvaneció.

Ese es un detalle que nadie fuera de esta ruta conocería: en noches lluviosas, las grullas de papel hechas de boletos del último autobús se adhieren a la espuma del asiento como si el autobús mismo estuviera intentando conservarlas.

Esta noche, el inversor escucha la palabra “Menma” flotar de la boca de la chica, y se gira como si lo hubiera marcado un algoritmo.

“Disculpa,” dice. “¿Dijiste… Menma? ¿Como el personaje? Estamos buscando colaboraciones adyacentes a IP.”

El chico de la sudadera suelta un suspiro por la nariz—un sonido a medio camino entre una risa y una advertencia. “Adyacente a IP,” repite, saboreándolo como una especia extranjera.

Las manos de la chica se mueven hacia la costura asimétrica de su chaqueta, preocupándose por el hilo. “No es una marca,” dice. “Es un moretón.”

El inversor sonríe de la manera en que las personas sonríen cuando nunca han tenido que sentarse con el duelo de alguien más por mucho tiempo. “Los moretones son datos,” dice. “Te dicen dónde ocurrió el impacto. Podemos construir narrativas de producto en torno al impacto.”

En el casete, sus palabras suenan aún más frías, agudizadas por el ruido de la cinta.

Aquí hay un segundo detalle, más silencioso y difícil de conseguir: hace tres años, un obsesionado por la tecnología—una de esas personas que habla de GPUs como si fueran mascotas—viajó en mi último autobús durante seis meses seguidos. Estaba construyendo una IA que podía “restaurar voces” de grabaciones de baja calidad. Dijo que podía sacar a una persona de la estática si alimentabas a la máquina suficientes noches. Una tarde, me preguntó, con las manos temblando por demasiada cafeína, si tenía cintas viejas.

Mentí y dije que no.

Lo vi bajarse en la parada del río, donde el agua huele a óxido y algas, y me pregunté qué significaría resucitar una voz sin resucitar el cuerpo que una vez la llevó. Esa es la clase de pregunta que solo un último autobús plantea.

Ahora este inversor—eficien