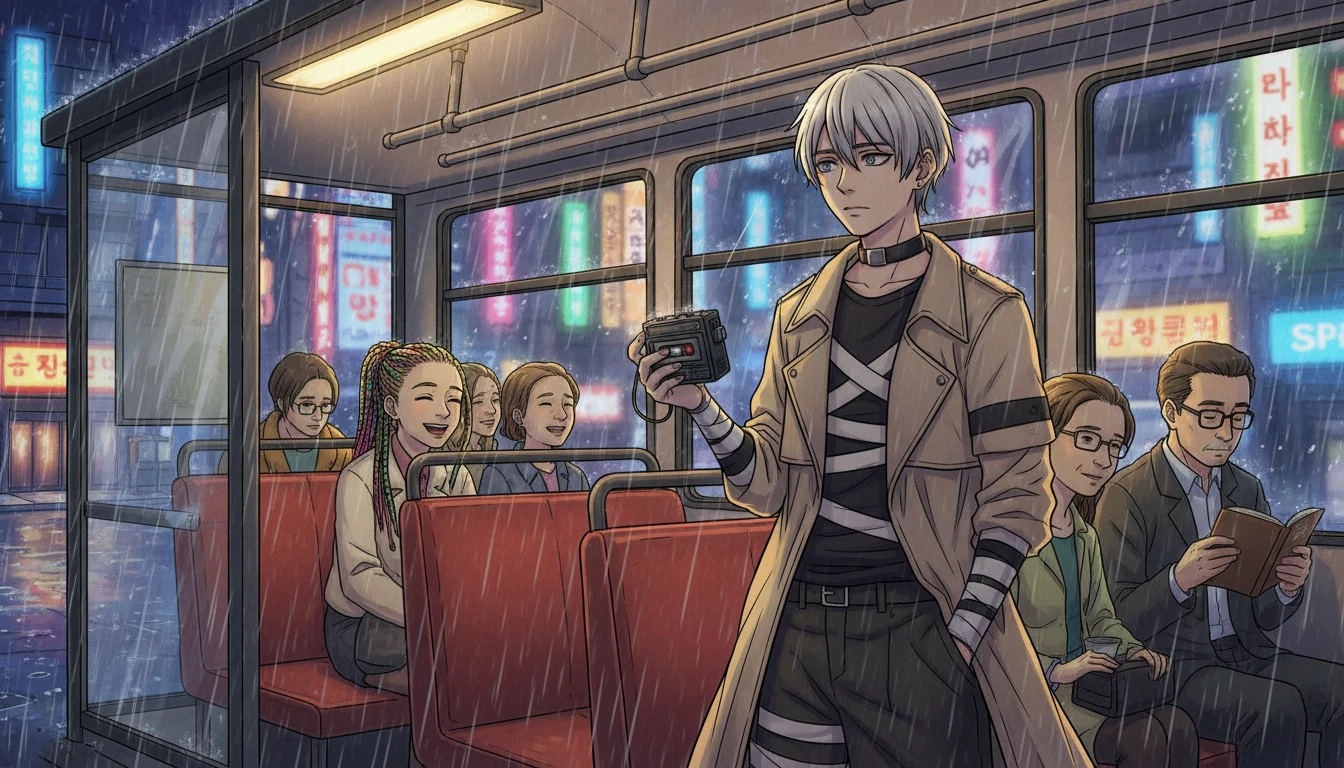

Una noche lluviosa en la ciudad, una parada de autobús iluminada por una suave luz de calle. Dentro del autobús, pasajeros diversos—uno con ropa de calle de vanguardia inspirada en Dazai Osamu, un abrigo de trench drapeado de manera casual, motivos de vendaje, cabello plateado y ojos expresivos. Murmullos de conversaciones susurradas, risas y ecos de vida. Calles resbaladizas por la lluvia reflejando letreros de neón, asientos de vinilo cálido en el autobús y una grabadora de casete oculta capturando el momento. Una atmósfera de melancolía urbana, colores vibrantes contrastando con la oscuridad, capturando la esencia de los sonidos y la moda de la ciudad como una conversación silenciosa.

A la 01:47, la ciudad es una moneda mojada, girando y girando en la palma de mi ruta.

El último autobús suspira cuando se arrodilla en la acera. Sus articulaciones se quejan en un idioma más antiguo que el letrero LED sobre mi cabeza. He conducido esta columna vertebral de medianoche durante quince años—mismas paradas, rostros diferentes, el mismo hambre en los ojos de todos cuando el día finalmente afloja su agarre. Mantengo mis manos en diez y dos, no por precaución, sino por hábito: el vinilo del volante está pulido y suave donde viven mis pulgares, calentado por horas de contacto como una oración frotada hasta la existencia.

No les digo a los pasajeros que los grabo. No lo publico. No “recojo contenido.” No soy un curador. Soy un conductor con una vieja grabadora de casete oculta bajo la caja de tarifas, un pequeño rectángulo de plástico magullado que huele ligeramente a hierro y tabaco viejo. Su luz roja ha sido cubierta con un trozo de cinta aislante para que no me traicione. La cinta en sí provino de un rollo que mi padre usaba para envolver cables en invierno—su adhesivo tiene el picor agridulce de la resina de pino cuando lo despegas.

La gente habla cuando piensa que nadie escucha. Hablan como el vapor que escapa de una tetera agrietada.

Esta noche, alguien en la parte trasera tararea una melodía sin coro, solo una línea que sigue caminando en círculos. Otra persona responde con una risa que tiene un borde áspero, como el denim frotándose contra una quemadura de sol fresca. Una pareja discute suavemente en un dialecto que no puedo ubicar; sus palabras hacen clic como palillos en un tazón de porcelana. Un hombre cansado tose en su manga, y puedo escuchar la tos resonar a través de los huesos huecos del autobús.

En algún lugar entre la Parada 11 y la Parada 12—donde las luces de la calle se espesan y el río comienza a oler a metal frío—capturo mi propio reflejo en el parabrisas: cuello de uniforme, cabello plateado en las sienes, ojos que han aprendido a observar sin ser vistos. Me llamo, en mi cabeza, un captador de sonidos de la ciudad. No los ruidosos que todos ya conocen—las sirenas, los bares de karaoke, los cánticos ebrios. Me refiero a las pequeñas verdades: la forma en que un zipper titubea cuando los dedos de alguien tiemblan, el suave crujido de un nudillo antes de una disculpa, la primera inhalación antes de una canción.

Ahí es donde aparece Dazai.

No solo el autor, no solo el anime—Dazai Osamu como una silueta que sigue deslizándose a través de la cultura, intercambiando abrigos como la ciudad intercambia estaciones. En mi autobús, lo he visto llevado como un estado de ánimo: el drapeado del abrigo, el motivo de vendaje, la postura lánguida que dice, Estoy presente, pero no me quedaré. En Bungo Stray Dogs, esa imagen se agudiza en algo listo para la calle—líneas limpias, contrastes agudos, ironía en la lengua. Y en las aceras, en pequeñas habitaciones iluminadas por pantallas de teléfonos, se muta de nuevo: Dazai como fusión de ropa de calle con tendencias de estilo de capas de vanguardia, Dazai como un atuendo en el que puedes vivir cuando tus adentros se sienten demasiado ruidosos.

La moda también es una conversación. Ocurre sin permiso. Ocurre como una confesión murmurada en una bufanda.

He visto a niños abordar mi último autobús vistiendo largos abrigos negros que tragan sus rodillas, pero debajo de esa oscuridad: un destello de dobladillo de camisa blanca desigual a propósito, una correa de arnés cruzando el torso como un mapa de tensión, pantalones cortados anchos como una vela, botas lo suficientemente pesadas como para hacer que el suelo lo sienta. Parecen ediciones caminantes—borrados y adiciones. La asimetría no es solo una elección de diseño; es una biografía. Una manga más larga, un panel metido, un lado expuesto: un cuerpo diciendo, No puedo equilibrar la historia, así que la llevaré descentrada.

El espíritu de Dazai—travieso y melancólico cosido junto—se adapta a esto. La parte de ropa de calle es la necesidad de pertenecer a una tribu sin hablar. La parte de vanguardia es la negativa a dejar que la tribu termine la oración por ti. Las capas se convierten en una especie de armadura que aún respira: ropa exterior de gran tamaño para la distancia, capas interiores ajustadas para la verdad, accesorios que leen como puntuación—anillos, cadenas, un parche cosido colocado donde estaría un moretón.

El autobús me enseña cómo la ropa escucha.

Cuando alguien se sienta, las telas hablan. El nailon susurra como una mentira rápida. La lana absorbe luz y sonido como un secreto. El cuero chirría como alguien recordando algo que prometió olvidar. Una sudadera ajustada cambia la acústica de la respiración de una persona; convierte la exhalación en un túnel. Una bufanda puede amortiguar un nombre.

Y los looks inspirados en Dazai que sigo viendo no son cosplay. Son una traducción. Toman el motivo de vendaje y lo convierten en envolturas, correas, detalles de cinta—no como imitación, sino como metáfora: Estoy unido. Estoy elegantemente unido. Toman el abrigo largo y lo complican con chalecos cortos, dobladillos desiguales, camisas en capas, lengüetas colgantes. Toman lo formal y lo raspan con la calle: zapatillas bajo un abrigo que parece venir de un vestuario teatral, una camiseta gráfica asomando como una sonrisa en un funeral.

La ciudad entiende esa contradicción. La ciudad funciona con ella.

A las 02:19, una chica en la segunda fila levanta su teléfono y reproduce una canción sin auriculares. El bajo es pequeño y obstinado. La melodía tiene esa tristeza alta y delgada que sabe a café negro barato. Lleva un blazer deconstruido—una solapa intacta, la otra reemplazada por un panel de tela mate que parece haber sido rescatado de un uniforme de trabajo. Debajo, una camisa larga con aberturas laterales se balancea cuando el autobús gira. Sus calcetines son desparejados: uno blanco, uno negro. No parece avergonzada. Parece intencional.

Me atrapa mirando en el espejo y encuentra mis ojos. Por un segundo, siento que me han atrapado robando. Luego sonríe, apenas, y mira hacia otro lado. Su perfume llega al frente—algo cítrico cortado con humo, como una naranja pelada en un cenicero.

Pienso en mis propios secretos.

Hay una herramienta que nunca dejo en casa: un pequeño destornillador de latón, desgastado en la punta, envuelto en una tira de tela para que no suene en mi bolsillo. La mayoría de los conductores llevan un bolígrafo, una llave de repuesto, tal vez un amuleto de la suerte. Yo llevo ese destornillador porque la puerta de la batería de la vieja grabadora está agrietada, y si se abre a mitad de ruta, la cinta se masticará en duelo. El destornillador provino de una tienda de reparación de relojes que solía estar cerca del depósito antes de que el propietario subiera el alquiler. El anciano de allí me dijo, sin mirar hacia arriba, “Las herramientas pequeñas mantienen grandes promesas.” Murió un mes después. Yo guardé la herramienta.

En mi apartamento, también guardo una caja de cartón—sin etiqueta, sin cinta, solo solapas dobladas como párp